从正面25%小偏置碰撞视频来看,又一家合资公司车型被中保研检验出来其在中国推出了特(tou)供(gong)车(jian)型(liao)。

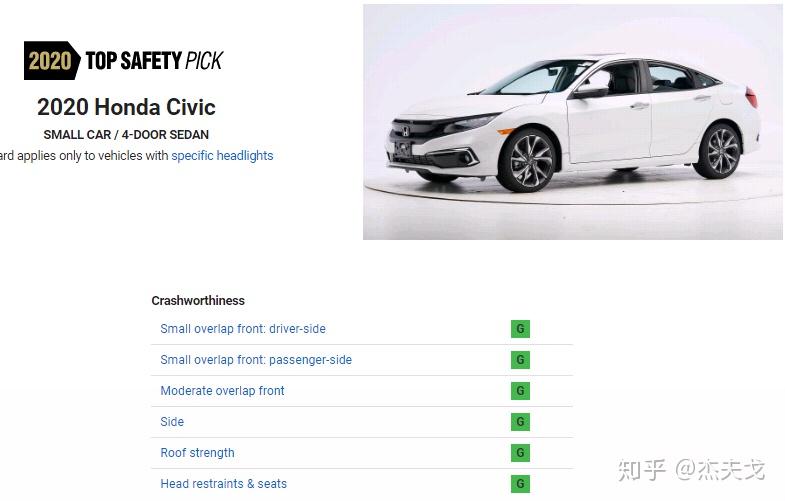

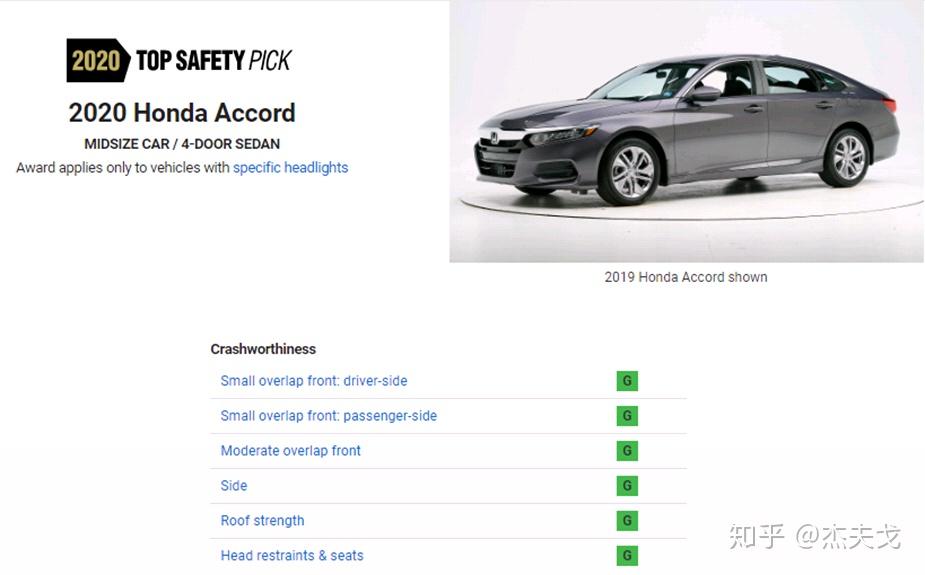

我们先来对比一下本田的几款车型在中国和美国进行正面25%偏置碰撞测试的结果。

1)先对比碰撞后车身结构变形状态

从碰撞后车身变形来看,经IIHS测试后的车身结构在上A柱区域都较为完整,而经CIASI测试后的车身结构的A柱都有不同程度的折弯。

2)再对比一下测试评价结果

经CIASI测试后的思域 和Inspire车身结构上A柱均有不同程度的折弯变形,与评价结果乘员上部侵入量超标是吻合的,但是在北美测试的思域和雅阁并没有样的问题。

我在“如何看待大众帕萨特在中保研汽车安全测试中成绩极差?”这篇回答中向大家介绍了CIASI的测试规范的来源,其实CIASI中的小偏置规范是来源于IIHS,且比IIHS标准标准略宽松一点。另外我这这篇回答中也分析了大众和丰田公司针对小偏置工况在结构耐撞性方面的设计策略。

如何看待大众帕萨特在中保研汽车安全测试中成绩极差?

以上的种种迹象表明,皓影等本田公司车型的确是基于其原型车在中国进行了一定的设计优化的特供车。下面我们来做一个简单分析。

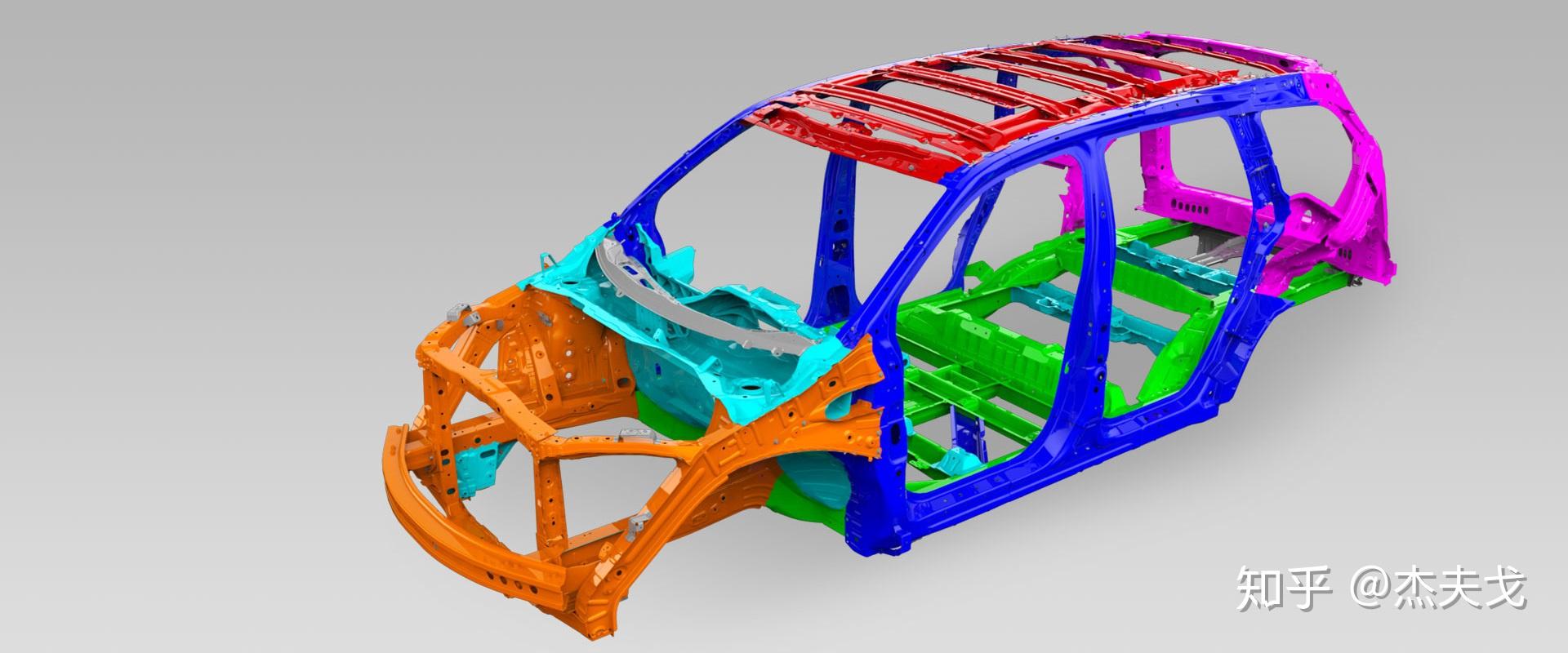

1)本田车身结构设计-ACE Body Structure

ACE?代表Advanced Compatibility Engineering?,它是本田独有的车身设计,它使用前框架结构网络吸收和偏转来自正面碰撞的能量。这有助于减少传递到驾驶室的力,并更均匀地分散传递到其他相关车辆的力。这意味着在发生碰撞时,不仅本田车手更安全,而且每个人都更加安全。

2)本田车型小偏置碰撞车身结构设计策略

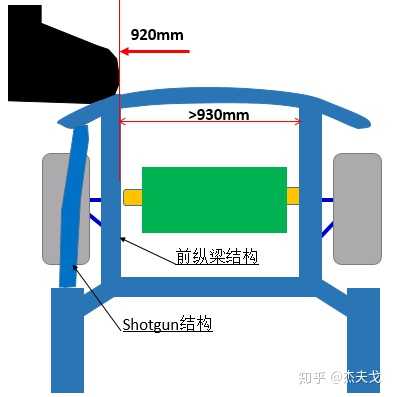

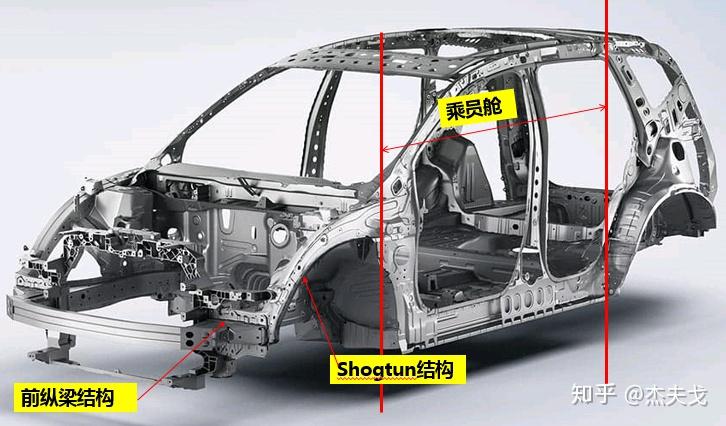

本田车型针对小偏置碰撞设计策略同丰田类似的,尽可能多的让车身前纵梁结构参与小偏置碰撞工况变形吸能,同时增加相对强壮的shotgun结构参与小偏置碰撞变形吸能,从而降低乘员舱的承载压力。

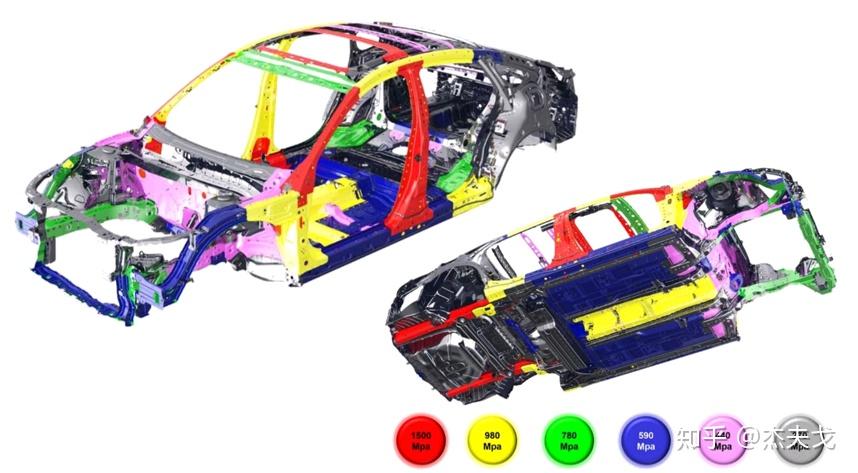

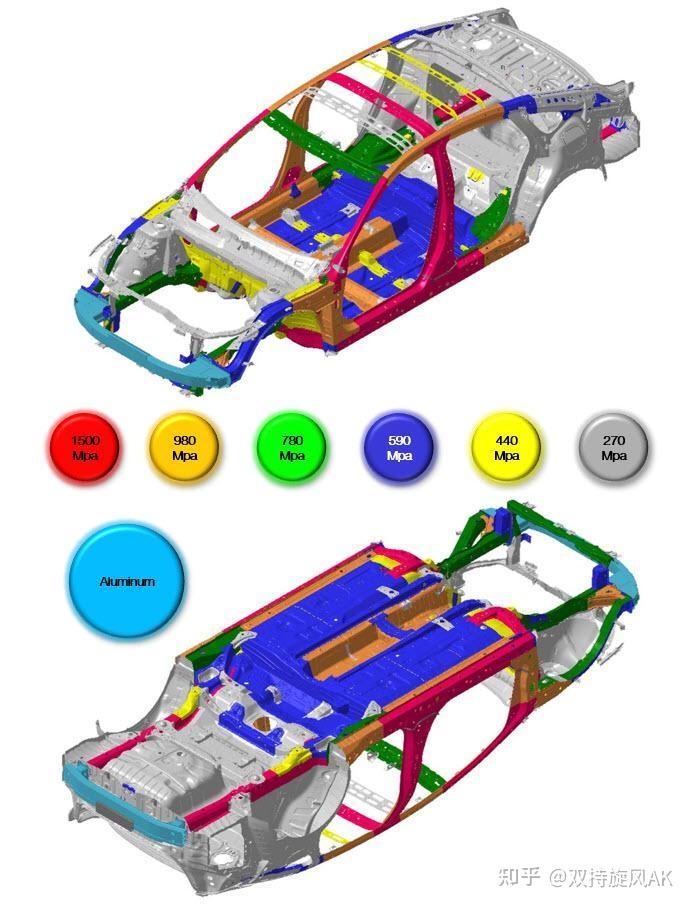

3)本田车型白车身材料应用策略

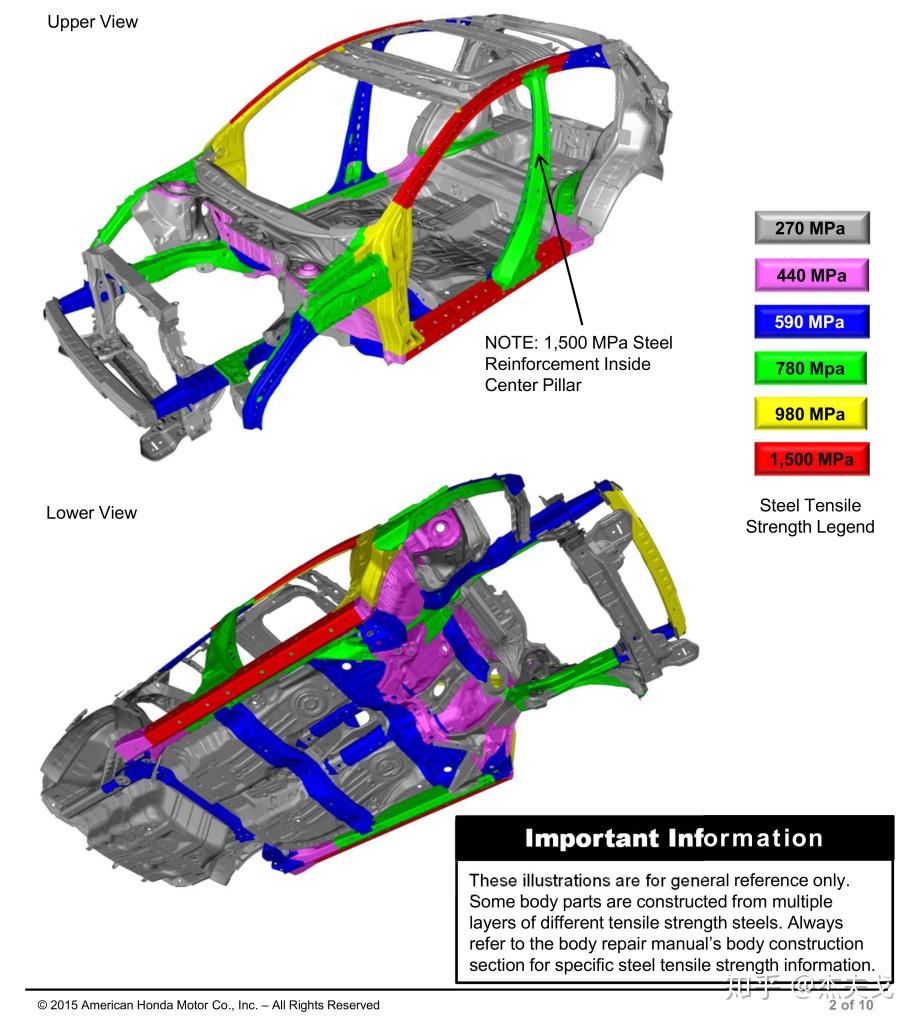

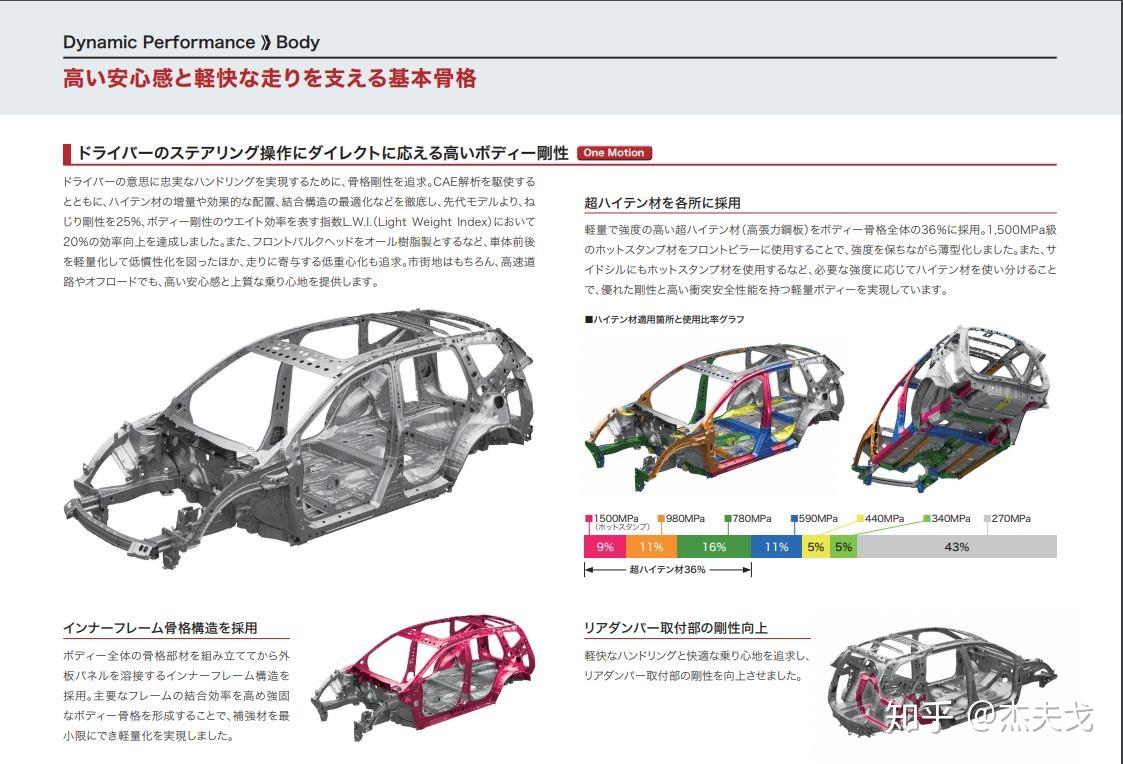

为了匹配ACE车身结构概念设计,应对碰撞安全法规要求,本田主要车型白车身材料应用分布图如下。通过这些车型的车身材料应用分布情况也可以看出,承载区域采用了超高强度钢(抗拉强度780MPa以上),其中上A柱均采用抗拉强度在1500MPa的热成型材料。

4)本田的特供车策略

不同于大众的针对不同市场,差异化车身结构的设计策略,本田的策略针对碰撞法规要求低的市场降低材料强度等级,即中国市场CIASI的测试出现A柱折弯的情况是因为上A柱的材料由原来的抗拉强度在1500MPa的热成型材料更改为了强度等级较低的冷冲材料。

这样做的收益有多少呢?

- 热成型材料的成本约为25元/Kg,冷冲的成本在16元/Kg;

- 根据CRV这样体量的车型,推测上A柱的重量在9Kg左右;

- 据此推算,单车物料成本可省(25-16)*9=81元;

- 按照年产10万量推算,可增加利润:81*10万=810万元;

但现在小偏置碰撞只检测出来了上A柱,CRV一共有9%的热成型材料应用呢。

追求利润最大化是每个企业运营的运营的终极目的,在法规不够健全且违法成本较低的中国,出现这样的情况非常的正常。希望在这样的特供车出现的时候,能有更多的渠道曝光来驱动这些汽车公司像在其他国家一样重视汽车安全设计,不再有特供车。

因为中国人里面不明白车的太多太多。本田日产马自达汽车溢价高,不便宜,不值得买。

而且你知道吗 欧洲德国汽车都是激光焊接技术,

而日本还是手工点焊,

激光焊接技术可以实在一体冲压,无缝焊接,

可以提高驾驶室AB柱强度,

而日本呢?还是落后点焊技术,

显然已经落后啦,

高强度碰撞时,钣金焊接点只要有一点点缝隙,

就是被外力所利用,

从而导致钢板爆裂驾驶变形,危机室内人员安全

从造型来说,现在的欧美车已经着手汽车的外型设计,并且实力要比日本车强,如通用的别克,福特的蒙迪欧,大众的帕萨特、宝来和奥迪,而本田的新雅阁和日产阳光像个乌龟壳,而本田的飞度和夏利2000像个大头鞋。另外日本汽车常常以专为中国人设计来蒙骗中国人,如本田的飞度、雅阁以及丰田的威驰等,其目的就是为了让其产品在中国卖高价,想一想,朋友们,如果不是打着专为中国人设计这一旗号,而是把在日本就有的车型引进到中国来再卖高价,中国人就会发现在中国生产的日本车比来自日本的原装车的价格还要贵,所以骗人的日本车常常把汽车略加修改,加一点所谓的配置,再在中国高价销售,再打上专为中国人设计的旗号来欺骗中国人,这是日本人的一贯做法,所以从以上各个例子来看,日本车造型不美,价格不便宜,质量不耐用,也不省油,我相信用不了多久,日本车的价格会暴跌。

主动安全和被动安全

一般人看车安全与否,会重点关注:碰撞系数、气囊个数等。但有

很多车子,碰撞系数不错,事故中却非常惨。 大家要注意,碰撞

系数的测试,是有着固定的速度和角度。很多厂商大力研究碰撞测

试,于是得了高分。但在实际事故中,哪有那么多类似测试时的碰

撞环境,所以后果很严重!!

雅阁碰撞测试总是得高分,但上网看看其车祸图片,你就会知道它

是什么样!有人把它评为最怕出事的车,其实很有道理!当然了,

还有飞度等等。

本田汽车关闭英国工厂退出欧洲,关闭土耳其工厂退出中东,关闭阿根廷工厂退出南美,关闭日本工厂退出本土,退出澳大利亚退出大洋洲,关闭墨西哥工厂放弃中北美,巴西工厂关闭部分生产线,关闭菲律宾工厂放弃东南亚,难道全世界都错了,就中国和马来西亚人是对的?看看本田思域那单薄的底盘和点焊脆弱的车身就明白了。

请问你说的是哪年的比赛?f1迈凯伦现在这德行就是拜本田引擎所赐,自从奔驰引擎换了本田引擎就变成倒数,就连麦凯轮官方都这么说,本田也承认了,你觉得怎样,更别提当年常年倒数第一的丰田车队早早退出了。勒芒日系信仰神车gtr去了,被奥迪和保时捷一圈就落下20s,轻松扣圈,创下了参加一年就退赛的神迹。wrc更是大众三连冠了。如果你非要说十几年前几十年前的事情来当做今天的成绩,那您请便。(摘自知乎)

原标题:丰田一个季度净利接近4千亿,本田日产加起来不到它的20分之一 来源:搜狐财经

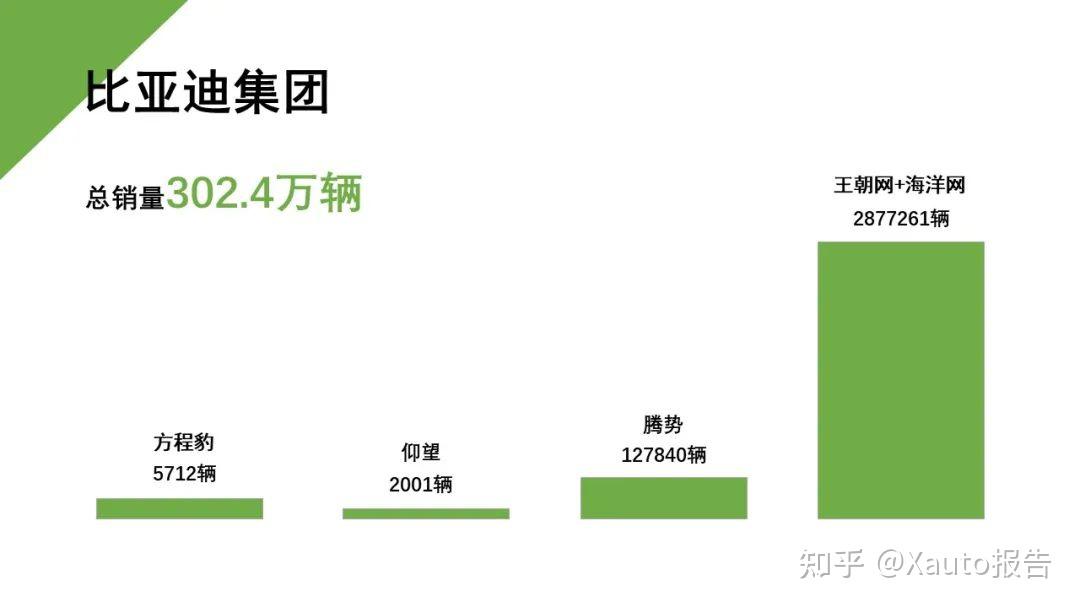

都说日本车企特别会做生意,成本控制得好所以利润普遍高于美国和德国车企。不过上个季度日本车企的表现也都不太好,除了丰田依然保持了水平,净利润接近550亿美元,超过3800亿元人民币,其他几家的盈利都下跌了不少。

本田季度盈利20亿美元,约140亿元人民币;日产季度盈利5.5亿美元,约39亿元人民币;马自达盈利1060万美元,约7400万人民币;铃木5亿美元,约35亿元人民币;三菱9千万美元,约6亿元人民币。这是啥概念,和国内车企对比一下就知道了,上个季度长城汽车净利润14亿元人民币,上汽集团95亿元人民币。

丰田上季度的表现再次告诉了全世界,谁才是汽车一哥。就在大部分跨国车企的业绩都扑街的时候,丰田销量和营收都取得了增长。

在欧洲,我当年在英国,本田汽车还多一点,现在本田汽车在欧洲属于完全没有人买的品牌,在日本本土也已经很少,我虽然没有去过日本但是看知乎和身边车友有去过的,普遍反映本田汽车已经很少。本田在日本只有一款车,飞度,脆皮货。

德国车比日本车重,主要因为以下方面原因:

1)为确保高速行驶的操控性、稳定性、安全性(车体刚性),德国车的底盘用料十足,特别结实(同排量德国车的最高速度大多比日本车要高,比如1.8升花冠的最高速度比1.8宝来/GOILF要低20公里/时,只与1.6升的宝来/GOLF相当),因此,重量增加了。看看XCAR俱乐部什么车的用户加装平衡杆多就便知其中差异了。德国车几乎没有加装平衡杆的,而日本车比比皆是!

2)德国车发动机底部大多装有高强度防护板,而日本车除了中高档车外基本没有装(光这一点重量就相差至少20-30斤);

3)德国车采用前后高强度加强型吸能保险杠(确保低速追尾碰撞变形尽可能小,尽可能不伤及发动机仓内部件,减小不必要的维修费用,这一方面GOLF便是典型代表)。而日本车所谓的碰撞吸能,是以牺牲保护汽车内部部件为代价来保护乘客,中低速碰撞就会导致碰撞部位严重变形,往往伤及内部部件,使得维修费用大增,这一点飞度便是典型代表);

4)同排量德国车的载重能力往往比日本车要高出30%!(同排量的宝来/高尔夫比花冠载重能力高出150斤!)。为此,德国车的避震弹簧更粗,避震装置自然更重。

5)德国车(比如POLO、GOLF等)采用钢板双面镀锌防锈工艺,空腔注腊技术、多层喷漆工艺等确保车身12年不生锈,而日本车给省了。

6)同排量的车德国车的轮胎宽度往往比日本车大一号,由此也增加了重量。

稍有物理常识的人都知道,移动重量越重的静止物体要克服更大的惯性,要消耗更多的能量。同样,汽车自重越重就越耗油,尤其在城市拥堵路况开开停停行驶更加明显。日本车之所以轻(相对省油),说难听点是“偷工减料”的结果,其所谓的省油在一定程度上是通过降低安全性与操控性为代价换来的。

从国际上汽车售价就可看出,日本车普遍处于中低档次(凌志等少数高档车除外),日本车是侧重满足用户基本安全和代步要求而设计的,至于操控乐趣、品味等就免谈了吧,买日本车是抬高不了自己的身份的。

很多人说买车没必要那么在意保值率,不过作为典型日系MPV的5年车主,我当年买车时还真仔细考虑了下保值率。为什么日系车保值率比较高,我这位日系车主想和大家聊4毛钱的:

其实保值率是个越来越被高频提及的参考数据,除了汽车之外,手表、手机、奢侈品等也经常能涉及这个概念,就比如大能嘴中的绿水鬼。

保值率高,用非常简单粗暴的方式解释就是,卖的时候能多卖钱、少赔钱,保“值”嘛。与“认”直接相关的因素大致可以归为市场保有量和口碑。保有量高就很好理解了,大家都喜欢、都认的车才会有人买。谁都不认的车没人买,销量也就低。口碑不好,自然也就说明没人喜欢。如果经常被人吐槽的品牌、商品你还去消费,那用于老师的话讲——“这不是傻了吗”?

所以保不保值,究其直接原因还是在消费者对它的态度上,喜不喜欢?口碑怎么样?认不认可?

只要消费者想买,那卖方当然就“趁虚而入”了。在二手车市场往往存在一个现象,供求关系一直会有一个微妙的平衡,所以抢手、受欢迎的车,价格坚挺,保值率也就高。

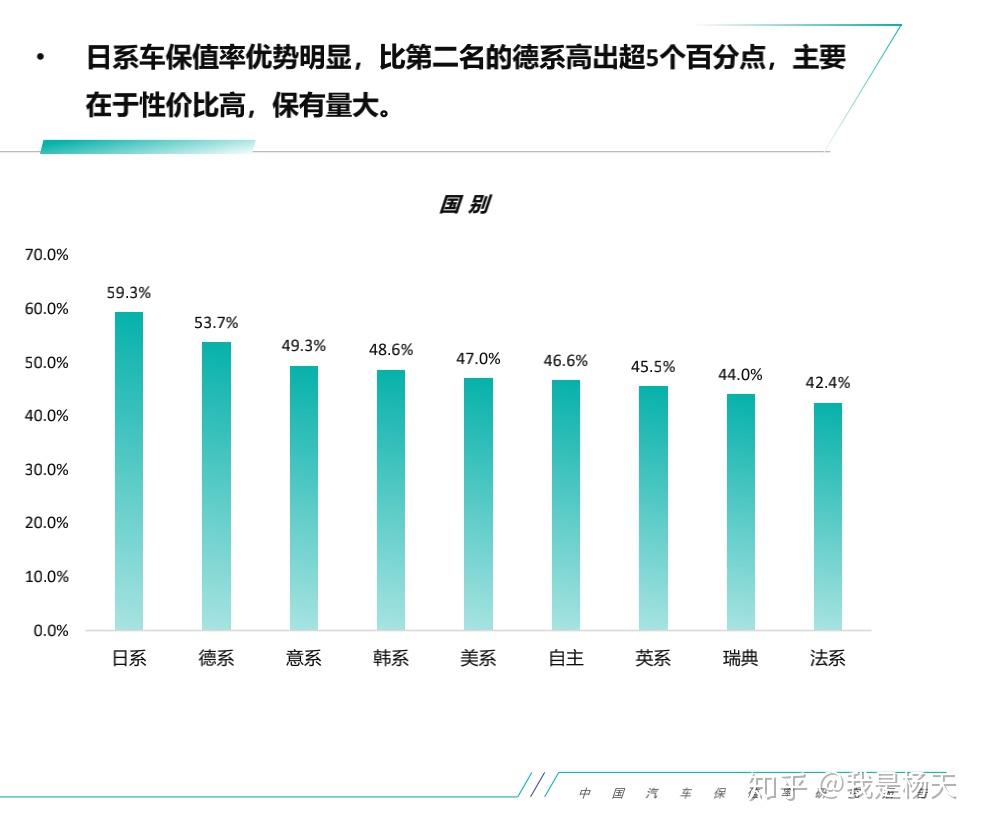

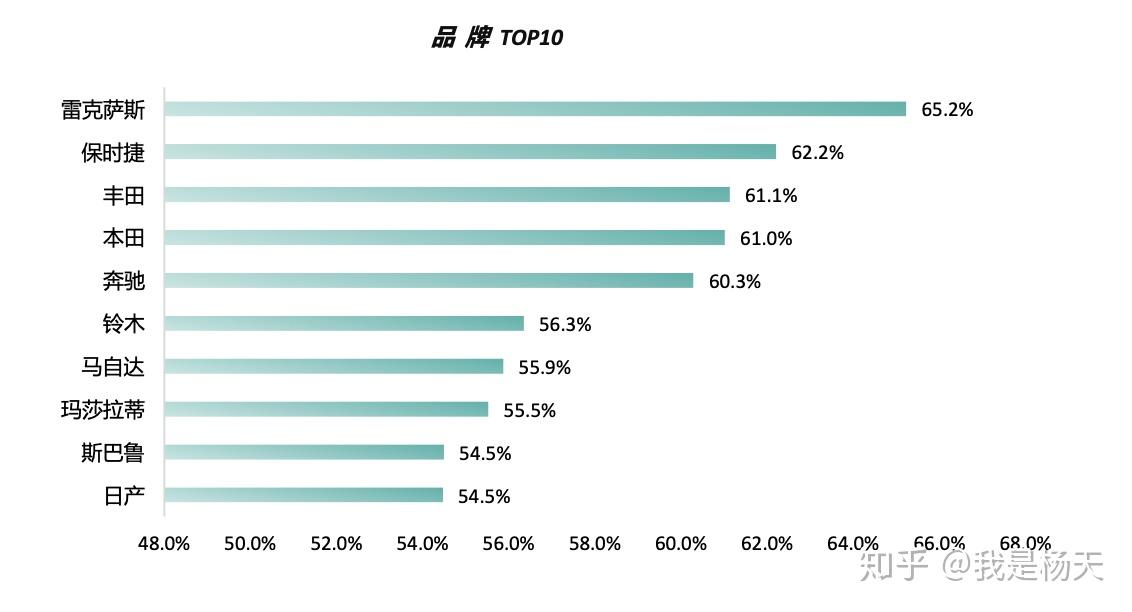

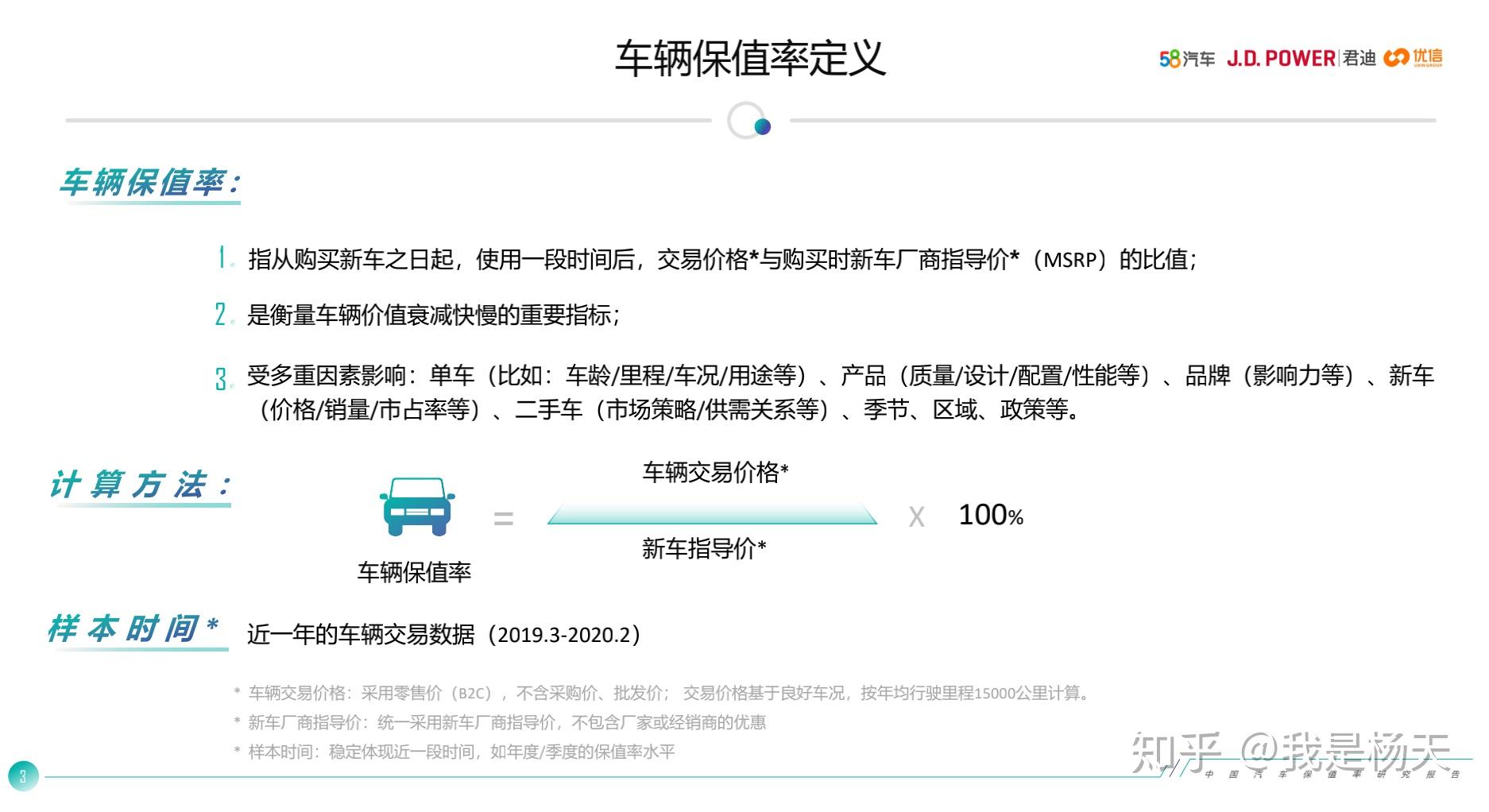

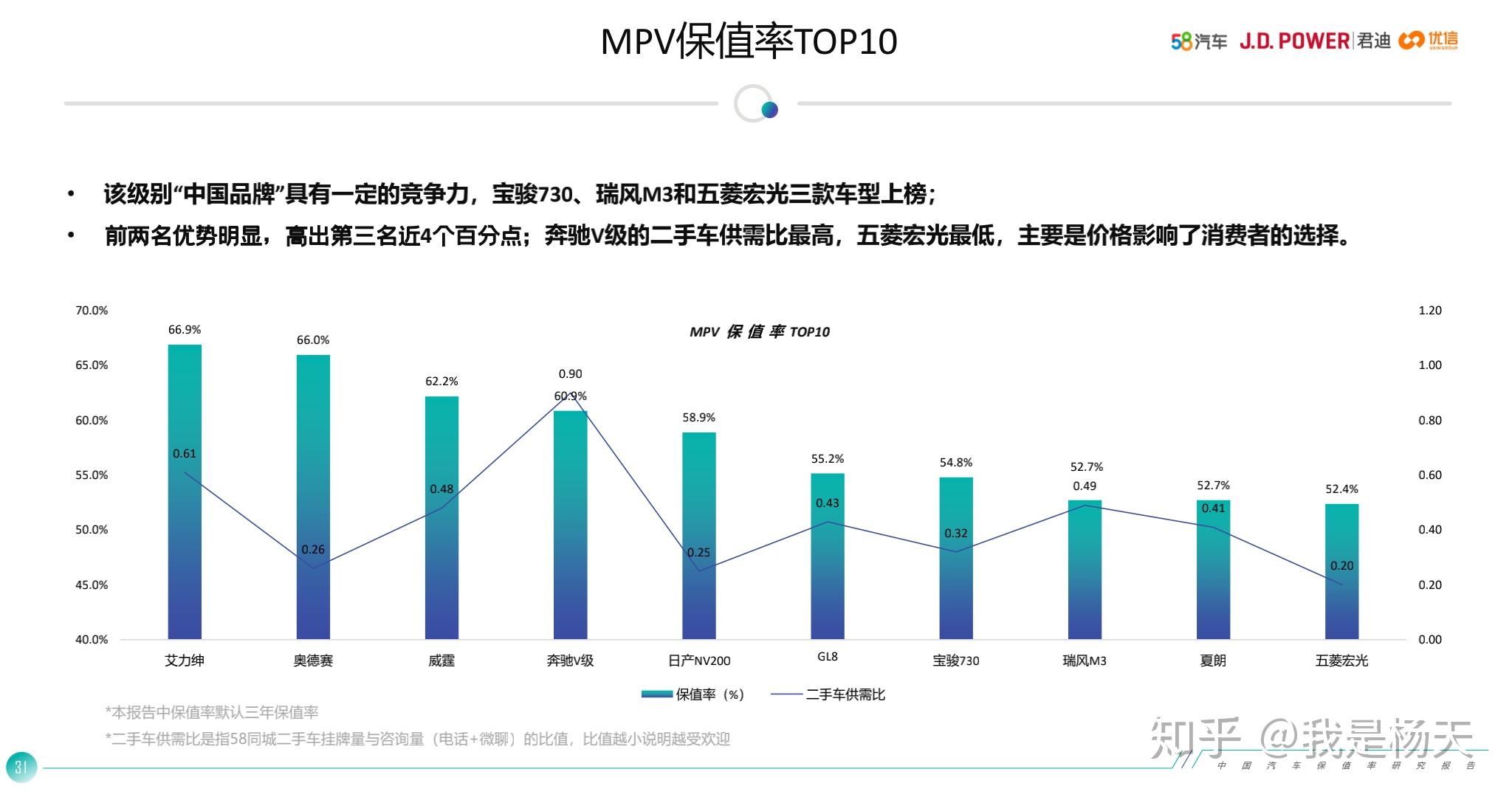

日系车保值率普遍较高,是你说、我说、大家说出来的吗?其实也是有数据来做支撑的,就比如从58汽车、J.D. Power、优信联合做出的保值率报告中可以清晰看到,在国内销售的各系品牌的保值率中,日系品牌平均水平达到了59.3%,位列第一,优势明显,比第二名的德系高出超5个百分点。

而在具体品牌的保值率排行中,前10名中有7个为日系品牌,足以见得在国内市场日系品牌保值率高是有充分数据作为参考的。

注:数据来自58汽车x J.D. Power x 优信联合发布的保值率报告(2020年3月版)

“认”是一个比较综合的表现,这点其实是由很多微妙的细节决定,从市场角度理解会涉及到刚才提到的保有量和口碑,而品牌价值也具有极为潜移默化的影响力。产品层面则包括综合产品力、性能、售后、配件价格及维修便捷程度,还有耐用性、颜色、车型、配置、新旧等等。

↑ 58汽车、J.D. Power、优信的报告中对于保值率的定义。本文引用保值率数据均为三年保值率。

1、朋友还是“越老越好”,老友才值得信赖

用朋友之间的信赖来比喻品牌价值我觉得更好理解一些,选择一个品牌就跟交朋友一样,对于你不了解的自然就会谨慎一些,毕竟连吃饭买东西我们都会认一认“老店”的。

日系车保值率高的原因,首先是品牌价值。同样以我的奥德赛来举例,本田品牌在国内的时间比我的年龄都大。从97年第一代在国内生产的广州本田雅阁开始算起,到今天本田品牌遍地开花,可以说是伴随80后、90后长大的品牌。而品牌价值或者品牌效应可以说是保值率中的最为潜移默化的因素。“老牌子”这一点是最难逾越的,它代表着已经坚持了几年甚至几十年的一些想法和观念,已经深入人心。买车的试错成本很高,当然还是选择我“认”的品牌。新品牌最大的弱势就是没有积累,所以大家都不怎么认。

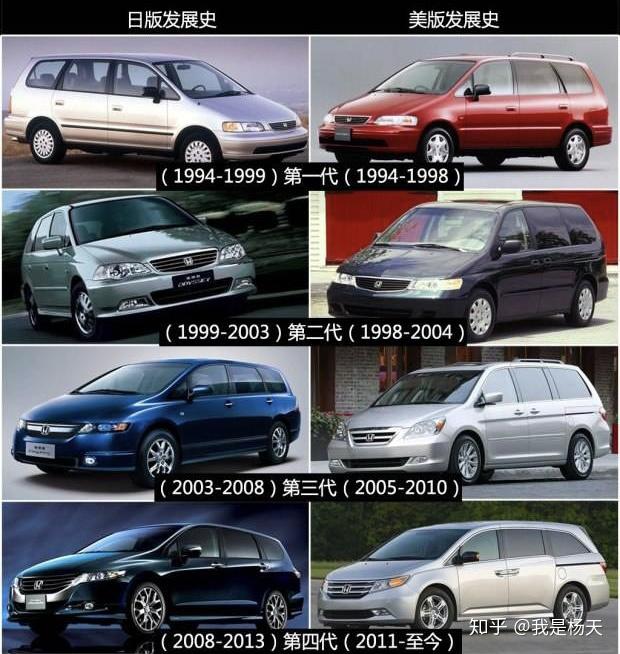

奥德赛在国内已经深耕二十多年了,到现在为止已经是第五代车型,自然像是一个“老朋友”,品牌和产品形象已经深入很多人的心里了。大家都认的品牌一定程度上就意味着靠谱,自然买的就多,大家都认的牌子二手车商当然也就不会“错过”这个赚钱的机会,保值率水涨船高。

奥德赛也算是一台在国内非常典型的日系MPV了,在上面提及的保值率报告中,各国别MPV排行中奥德赛3年保值率为66%,仅与第一名有0.9%之差,高出第三名4个百分点。

注:数据来自58汽车x J.D. Power x 优信联合发布的保值率报告(2020年3月版)

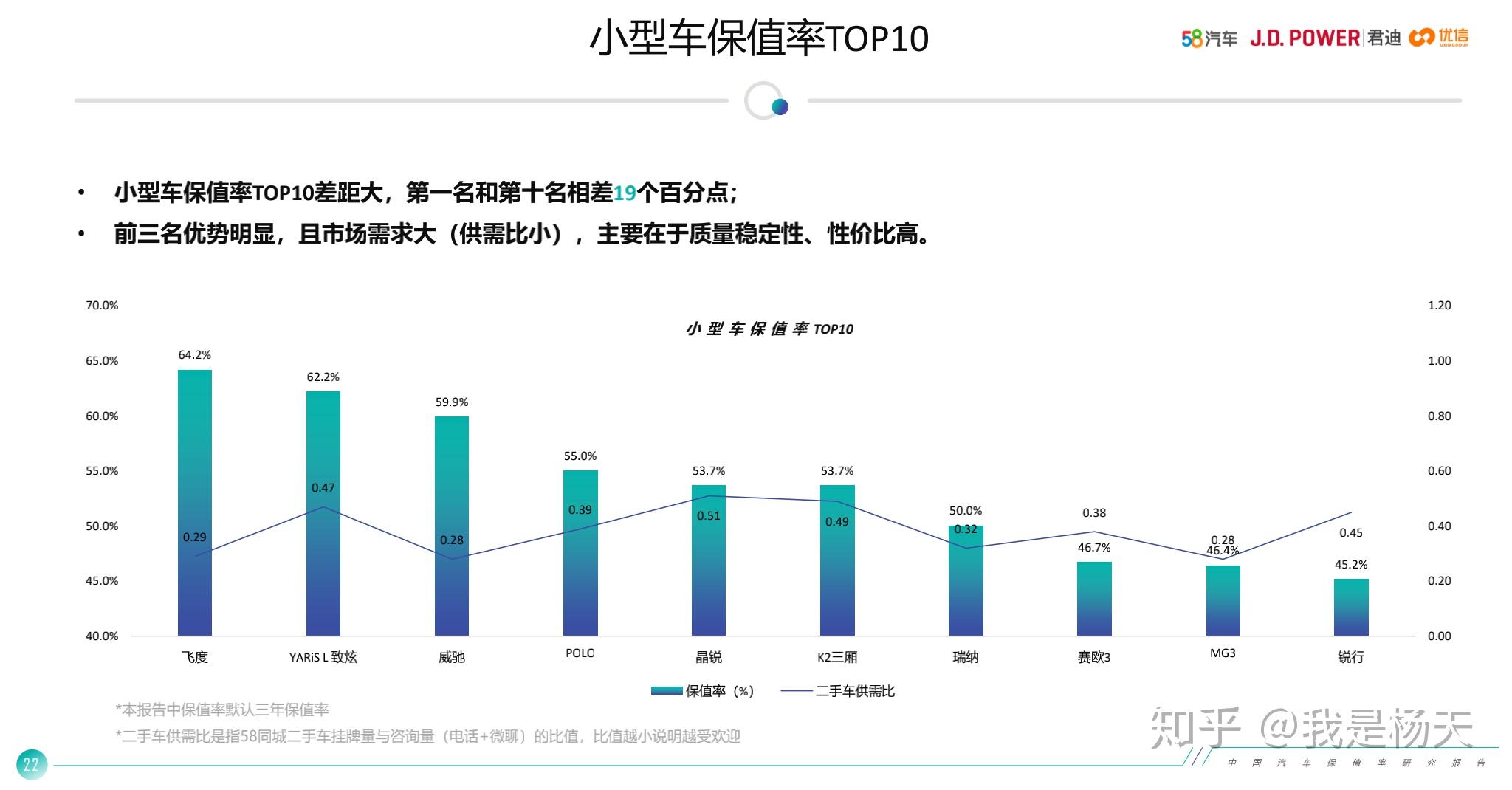

还有比较直观的例子,同品牌的飞度,在小型车里3年保值率达到了64.2%,锋范在紧凑型车里面达到了60.7%,“中高级轿车销量王”雅阁,达到了60.7%等等,在各级别车型中广本品牌的车型基本都是名列前茅的保值,与多年积累的品牌的背书绝对有逃不掉的联系。

注:数据来自58汽车x J.D. Power x 优信联合发布的保值率报告(2020年3月版)

2、用户越多,底气越足

用户多,也可以说是市场占有率大,保有量大。这点对于保值率也是个非常重要的因素,因为没有什么能比用户更能给品牌更多的支持和口碑相传。

日系车在国内汽车市场的保有量都非常大,所以有这么庞大的用户群体给做背书,产品口碑就好,良性循环后也会影响到保值率。其实我理解的“保有量”除了大街上跑的同款车型多这层含义之外,更重要的在于它同时也是一个行走的“广告牌”,在你视线内出现的频率越来越高,就越能够给你一些“暗示”,增强你对它的印象。

广汽本田在国内22年积累了超过780万的用户,我相信肯定还会有家庭拥有不止一代车型,甚至也不止一代人拥有广本车型……说到这儿不禁想起了句流行语——“一日本田,终身本田”。可见用户不仅多,而且品牌忠诚度还不低,所以保有量、口碑扩散能力可以说相当恐怖了。

还有一点保有量大的好处就是对于厂家而言,也能降低厂家的生产成本,而且带来的零配件价格也会降低,从而售后维修价格成本也更低。俗话说买车容易养车难,能够把养车维护的成本降下来,关键本身日系车的故障率普遍在各车系品牌中普遍较低,养车节省不爱坏,当然会更受大众认可。

继续以我的奥德赛为例,虽然横向对比在所有车型中MPV的整体销量都要比一些常见轿车、SUV车型要小几个量级,但单就MPV领域来比较的话,奥德赛在国内与同样定位的MPV车型中,基本就是销量标兵了。2020年上半年奥德赛销售了1.69万台,兄弟车型艾力绅为1.59万台,在MPV车型中这个量级不容小觑,都为高保值率奠定了坚实的基础。(文中销量来源:http://db.auto.sohu.com/cxdata/)

3、产品力才是保值率的“根”

耐用性、售后、配件价格及售后维修便捷程度、油耗、颜色、车型、配置、新旧等这些可以算作最基础的产品层面的决定因素,很多人脑袋里对于日系车的看法就是“皮实”、“耐用”、“省心”等等此类的。能有这样的印象很好理解,包括我家人、周围人认可日系车的原因就是这些——日系车普遍不爱坏,开个十年八年下去也没什么大问题,省钱省心。

以我的奥德赛为例,5年下来除了自己换了氙气灯、玻璃升降架动静比较大之外,其它的什么都没修过,没见过亮故障灯是什么样子。之前发生碰撞小事故维修起来也是比较容易接受的,看朋友的一些豪车,每次小剐小蹭维修起来随随便便就过万的价格,有点滴血。

而且有了庞大的销量和用户作为支撑,服务网络也就能跟上了。仅我的老家城市就有2家广本经销商,网点多,跑起来方便。除了售后维修价格比较低,一般日系车型购车后都会赠送比较丰富的保养,更多为车主节省。而说到节省还有一大方面,就是油耗,我的奥德赛目前平均油耗在9L/100km左右,我开得还算费一些的。如果接受不了燃油车的油耗,本田还有各种混动系列,省起油来可是“六亲不认”,4~5L/100km的油耗是经常事儿。

我的奥德赛就是日系车型在国内汽车市场里的一个缩影,很多日系车都有一些共性,产品综合实力强、耐用、省油而且维修保养便宜的车型,流到二手车市场,很难不受欢迎。

“不积小流,无以成江海”,保值率不仅是一个单一的数字,是一系列综合因素在长时间作用下的结果。2018年J.D. Power中国汽车销售满意度研究(SSI)显示,广本获得主流车销售满意度第二名,位居高满意度行列;2019年获得冠军;而2020年,广本在主流车细分市场中销售满意度第二……连续三年都在行业前三。(数据来源J.D.Power官网)

所以归根结底,以广汽本田为代表的日系车在国内能有比较高的保值率,当然逃不开多年从品牌、口碑、产品力,到销售服务、售后服务等全方位的综合良好表现。

4、买个保值的,用着踏实

通篇下来大家可能会以为我是个“日吹”,话题赶到这儿,以车主的角度方方面面的,也就说到这儿吧……

说回我的奥德赛,当初买车咨询了很多身边懂车的、做二手车的亲戚朋友、汽车行业同行等等,基本上大家都不否认还是日系车保值,耐用,性价比高。而且比较给力的是我本来就想买台MPV,恰好碰到奥德赛,恰好实用性、性价比、口碑都不错,而且又很保值,所以跟我非常契合。

最后啰嗦一句,保值对于买车来讲应该算作一个充分不必要条件,保值是个好事儿,尤其是在现在经济形势不稳定的情况下,保值率高一定程度能帮助稳定资产,再一个卖车时候不会让你亏很多,所以心里能多些踏实感。但是买车毕竟是为了用的,所以买车时候可以关注保值率,但还是应该把需求排前面,全面考虑。

在小懂看来,这么多人买雅阁,它皮裤套棉裤,必定有缘故,毕竟谁的钱都不是大风刮来的。

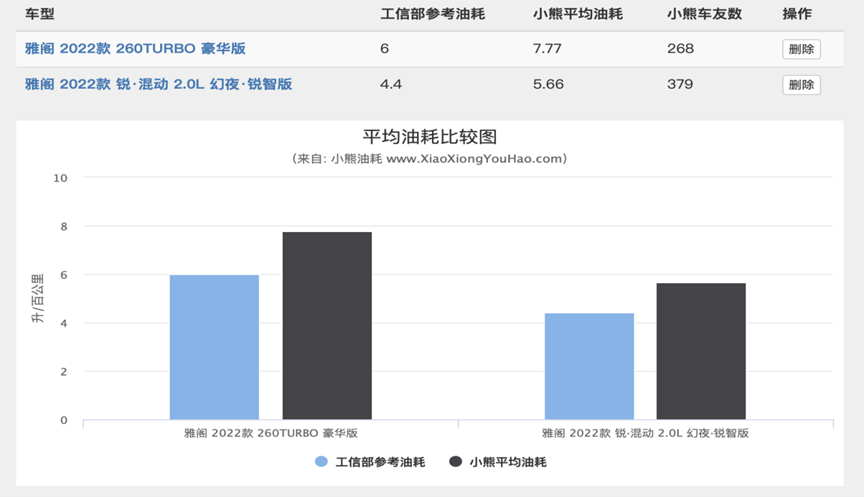

小懂这边的懂车帝实测团队此前已测试过雅阁,探究了其爆款之谜,最终我们的结论就是雅阁产品力表现全面,没有明显短板,尤其是混动车型,综合表现较好。

接下来咱分开来聊,先从雅阁最不擅长的动力聊起。

我们所测试的雅阁锐·混动零百加速时间为7.88秒,测试车手的反馈是起步加速能力较好,但中后段加速能力偏弱。雅阁所搭载的2.0L发动机其动力表现只能说应付日常家用足够,相比同级君威、天籁等车型还是有一定差距。

虽然雅阁动力一般,但在混动系统加持下,其油耗表现相比迈腾等同级中型车很逆天,我们按懂车帝标准路线标准模式实测,雅阁锐·混动百公里油耗仅5.01L,测试时的平均时速为47公里/小时。

接着是制动表现,雅阁的表现也相对不理想,但好在反复测试制动力稳定,最终我们测得的雅阁制动成绩为39.06米。

安全性方面,雅阁的得分相比同级车倒是相对不错,主要得分在车对车AEB测试上,行人横穿和鬼探头表现一般。

麋鹿测试上,可以给到良好评价,最终我们实测的麋鹿成绩为75.4km/h,其电子稳定系统设定相对合理,不会发生过度介入,尽量将控制权交给驾驶者掌控。

空间表现方面,雅阁锐·混动将电池放置在后排座椅下,基本没有侵占实际乘用空间,后排腿部空间相对宽敞,座椅设定也相对舒适,后备厢空间雅阁开口较大,装载能力一点不拉胯。唯一比较遗憾的就是其地板凸起较高,相对影响了乘坐体验。

好了,以上就是我们实测的雅阁真实产品力表现,若大家还想了解为啥那么多人买雅阁,很简单,直接到小懂这边的雅阁车友圈去问真实车主,他们的回答会更精彩。

受38号影响,从2019年就开始心心念念想买台10代雅阁混动,攒钱一年多终于在2021年初如愿,而且面对2.0T+10AT版本都没动摇(其实是差钱),如今已经开了近6万公里。

美版2021款混动EX,全系次低配,对应国内的锐领版,含税落地将近3.1万美元(按当时的汇率比国内锐领便宜10%左右,现在同配置车型在美国裸车就要3.3万美元)。我觉得这个配置特别适合我,标配了8气囊、全LED大灯、全套L2级驾驶辅助、盲区监测、倒车影像、无钥匙进入、普通天窗、座椅/后视镜加热、主驾驶12向电动调节、CarPlay、8寸触控屏、倒车影像,我需要的配置就差一个座椅通风,我不需要的(比如全景天窗、皮方向盘/皮座椅)也基本没有,刚好满足需求又不浪费钱。

1.除非电量不足,否则没有怠速,停车听歌开空调时岁月静好,冬暖夏凉,既不用担心电瓶亏电也不用焦虑油耗和积碳问题。

2.除了高速巡航之外全是电机直接驱动,发动机只负责发电,所以它的启停不会造成任何传动冲击,拥有电动车的全部优点,平顺性、油门响应和动力线性无敌,比双电机行星排结构的丰田混动更胜一筹。

3.省油(废话)。大油门随便踩,夏天空调随便开,照省不误。目前总平均油耗4.78,最高5.88,最低4.35。不到50L的油箱能跑800-1000公里,不需要充电,既有电动车的顺滑安静,又和燃油车一样便利。

4.主动刹车对于紧急情况的判断及时且准确,偶尔比我反应还快(也说明我的反应和判断还需要进一步提升)。

5.夏天原地开空调每小时0.4升油,也就是同动力燃油车的1/4,一点儿不心疼。

6.动能回收力度与刹车踏板联动(CRBS),并且把电制动和机械制动协调得非常平顺,不管任何程度的刹车,都感觉不到两股制动力的切换。这才是本田混动在驾驶体验方面相比丰田混动的最大优势。

7.空间很宽敞,和迈腾/帕萨特比各有千秋(德系门板储物更好、中控储物差,后排空间更大),和凯美瑞比则是全方位小胜。后备厢在同级别也算很能装的。唯独后排头部空间不适合180cm以上的大个子,不过我和老婆都没那么高,问题不大。

8.发动机要么不工作,要么就在最健康的工况工作,理论上比纯燃油车的发动机寿命长。

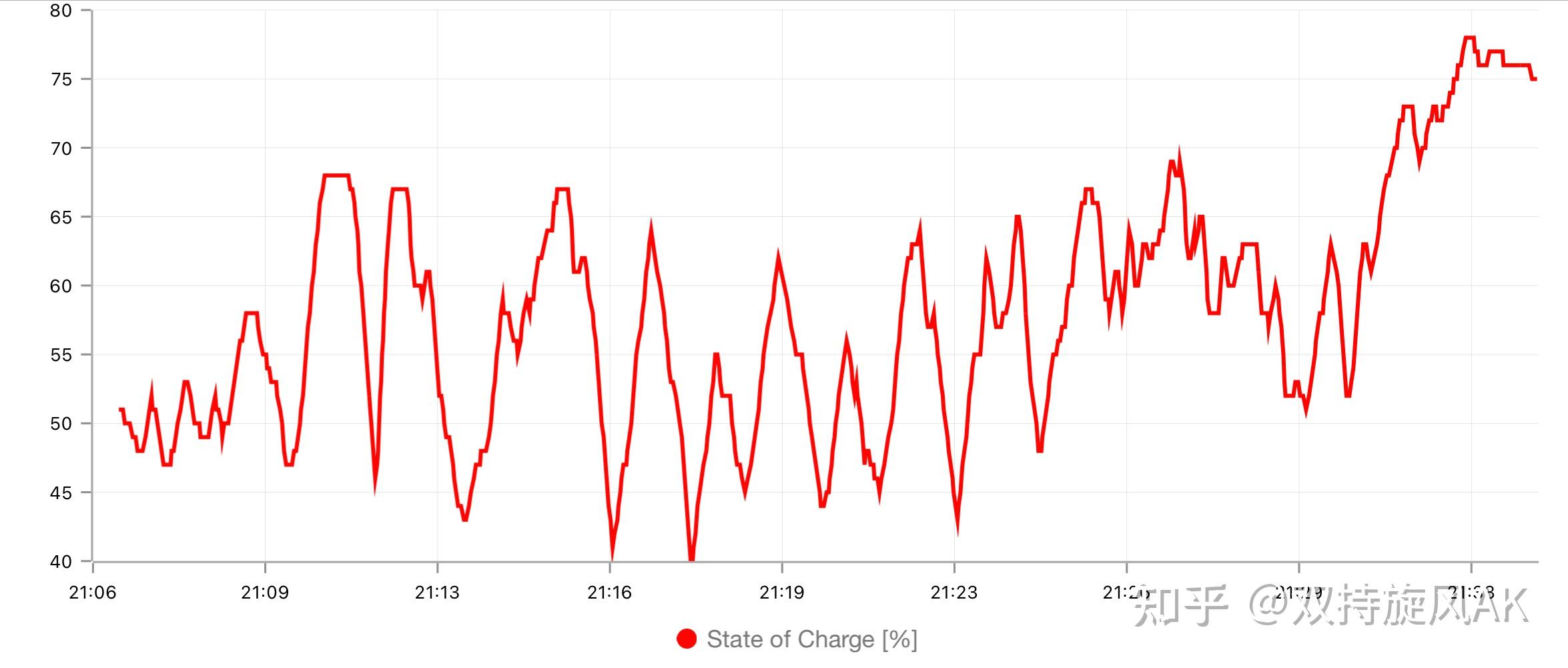

9.电池虽然充放电频繁,但始终处于浅充浅放(可用部分只有总电量的40%,日常还只用到40%中的40%),其实比纯电动车的电池工况健康得多,基本不用担心寿命问题。

10.保养周期比中国版长,每1.6万公里或一年换一次机油,我跑了5万公里,前不久刚换完第三次,比国内5000公里一换强太多了。

11.美版雅阁的白车身用料比较扎实,各个部位的钢材强度几乎都比国产版雅阁高了一个级别。A柱、B柱、车尾纵梁、前门侧边梁、车顶横梁都用了热成型钢。

1.低温停车开暖风时,发动机会自动启动,但经常只是单纯为了暖机,不到万不得已(电量低于标定值)不给电池充电,属于白费油工况。

2.急加速掉电飞快,地板油平均4秒掉一格电(满电10格,可用8格),低于5格电功率就会下降。剩2格电后再踩就只有发动机出力了,动力打8折,耐力没有凯美瑞混动持久。后者地板油起步一直踩到190km/h电子限速也才掉1/4电量。

3.高速巡航时电量保持在低位(2-4格),导致高速急加速时电池功率不足以配合发动机达到系统最大功率。

4.在纯电驱动下突然大油门急加速,发动机从启动到转速拉高需要时间,因此有动力延迟,不像发动机运转时那样随叫随到。

综合3+4,强烈建议高速超车前扫一眼仪表盘,如果正好低电量+纯电,一定要给足提前量,因为动力很可能低于你的预期。

5.低温对油耗的负面影响非常大大,冬天油耗比其他季节平均高20%-25%,冬天很难跑进5个油,比丰田混动更怕冷。

6.2019年6月之前生产的混动车型存在变速箱工艺缺陷,随着公里数的增长有可能导致变速箱报故障,无法继续使用发动机直驱模式。具体情况看我之前的内容。

7.或许是由于后轮负外倾角明显大于前轮,后轮吃胎偏磨现象明显,长期下去会让轮胎提前退休,建议每年或每20000公里做一次轮胎换位,使前后轮磨耗尽可能保持一致。

8.作为2021年的B级轿车,居然不能提示玻璃水液位低,这小功能连我2012年的7代凯美瑞都有,不知道本田怎么想的。

9.新增的无线充电不好用。我用的水果12明明是跟它同年出的,却要很刁钻的角度才能充上电。有鼓捣它的工夫还不如直接插有线。

10.底盘太低了,接近角小得可怜。上个美式driveway的小斜坡都能蹭到前悬,地库上坡能慢就慢,马路牙子轻易别上。

11.全系发动机盖用手动撑杆(国内全系气动撑杆),后排内饰更是奔着寒酸至上的思路设计的,门板上沿全系硬塑料(国内为软塑料),就连该有装饰条的部位都只有裸露的黑塑料,充其量也就是国内A0级车的待遇。

12.中低配减配了车门灯,后方的人或车在夜晚难以注意到你是否开了门。

13.虽有可变转向比减少了方向盘圈数,但低速转向力度又沉又涩,揉库不舒服。

14.美版混动无耻减配了备胎,给了一套实用性不到备胎10%的补胎套装糊弄事。而国产版是有备胎的。

15.我买的是10.5代新款,但美国版没有像国内一样改掉备受诟病的尾灯,车尾颜值没有提升。

16.隔音!我的17寸米其林胎噪虽然不像国产版高配的18寸横滨胎噪音那么邪乎,但整体的隔音还是很差,80km/h就能感受到明显风噪,在有主动降噪和前排双层玻璃的加持下,静态和动态隔音都不如我后来买的速腾。本田传统艺能果然名不虚传。

17.滤震的高级感和柔韧感在头几千公里确实还行,但在美国烂路的洗礼之下衰退得厉害,现在过坑过坎已经有点儿松散感了。

最后说说为什么不买2.0T版本。去年选这辆混动的时候,2.0T的雅阁贵了近4000美元,落地要3.4万多美元,已经超出我当时的预算了。今年家里需要添第二辆车,本来想着混动版开着还挺满意(包括动力之外的方面),不行就再买一台2.0T版本,结果通胀+芯片断供导致美国车市整体大涨价,非热门车最好的情况也只是不优惠(但是指导价比前一年普涨了5-8个点),热门车型加价10-20个点都是常态。对于雅阁来说,2.0T的指导价比去年的落地价还贵,还要加1000-3000美元的装饰,落地直奔4万美元,比国内的亚洲龙还贵,这么多钱买个雅阁可太不值了,只能再次错过了。

这题太适合我这个纯电车、纯油车、混动车都有的人了。混动香就香在普适性强,最能满足你“既要……又要……”的需求。

如果你深度体会过油和电的动力特性之后就会发现,电动车相比燃油车的优势,基本上都来自电动机。

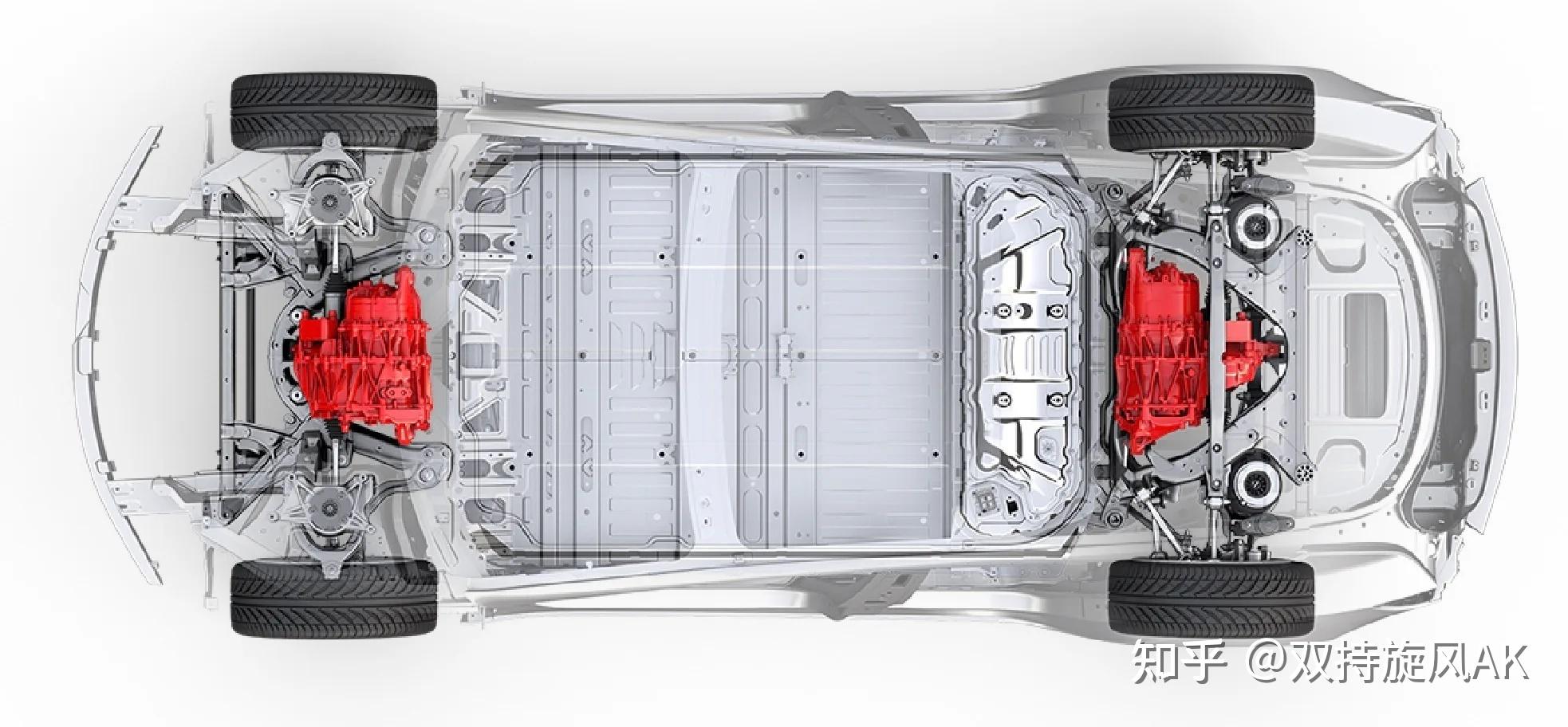

1.电动机体积小重量轻,甚至小到引擎盖下面可以做成行李箱。

2.电动机发热量小,发热只是做功的副产品。而发动机就是靠燃烧发热做功。

3.电动机扭力大,并且在极低的转速就可以爆发最大扭力。

4.电动机转速范围极广,并且具有零起特性,0-10000+rpm都可以正常运转,没有怠速,停车时电机能耗为零。而普通家用车的发动机只能在700-6500rpm运行,停车必须怠速耗油。

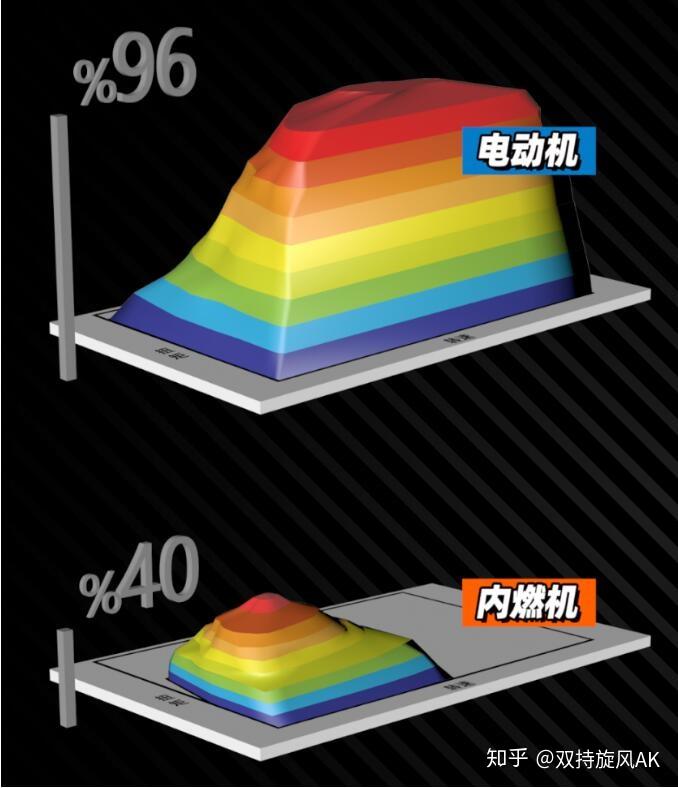

5.电动机最大效率和高效率区间吊打发动机。最大效率超过90%,并且高效区覆盖的工况范围(主要指扭矩和转速)很大,好比青藏高原的海拔,不仅有8844米的世界最高峰,就连平均海拔也高达4500米。而目前量产的民用汽油机最大热效率41%,而且只有在很窄的工况范围内才能达到。

6.电动机的运转没有震动,做到平顺性很容易,噪音也极小,高转速下依旧安静。

7.电动机做到线性输出非常容易,不需要复杂、精密的调校就可以实现油门跟脚。

8.基于第3-7条,电动机不需要多档位的变速箱即可同时兼顾动力性、静谧性、经济性和运转品质。

9.电动机的油门响应速度吊打所有内燃机,除非厂家故意调慢。

10.电动机的能量可以双向转化,输出正扭矩时消耗电能转化为动能,也可以输出负扭矩变身发电机,消耗车轮动能转化为电能充入电池。说白了就是利用动能回收代替刹车,既可以节约能耗又能降低刹车系统的磨损,延长你更换刹车盘片的周期。

11.电动机结构简单,单位功率的成本低,再加上政策上不受排量税影响,实现高性能的门槛远低于内燃机。同时它没有复杂的管路设计,也不需要机油机滤、空滤、汽滤,维保轻松且便宜。

然而电动车相比燃油车的劣势,基本都来自电池

1.汽油的能量密度超过12kWh/kg,而眼下量产动力电池的能量密度还不到0.2kWh/kg,相差两个数量级。五六十升的油箱,四五十公斤的汽油,保底续航500公里,理想工况续航1000+公里,而五六十kWh电量的动力电池,重量得有300公斤,理想工况也只能跑三四百公里。

2.加油靠的是灌,国内的油枪速度大概是50升/分钟,加满油哪怕算上付款开票的时间也不超过5分钟;而充电靠的是电化学反应,充电速度还是变化的,最快的30%-80%都要半小时,如果是10%-100%,1.5小时就算不错了。因此纯电车的出行便利性和灵活性高度依赖以家充为主的目的地充电和闲时充电,但以中国的人口密度和城乡发展格局,有家充条件的比例不会太高。

3.油箱对于燃油车来说是个非常普通的部件,成本顶到头也就是千八百块。而电池的成本,700元/kWh就算相当低的了,2020年主流电动车的电量多在50kWh以上,自己算吧。

4.电池既怕热又怕冷,35℃以上或10℃以下,充放电功率和电量都会缩水,导致续航变短,充电速度变慢,动力变差。而燃油车的油箱和燃油不会因为温度的变化而缩水。

5.油箱的寿命比整车还长,十几年几十万公里不会缺斤短两。但动力电池的电量会随着循环充放电次数逐渐衰减,如果不注意使用习惯(比如长期深度充放电、长期只用快充、低温下频繁大脚油门,衰减程度只需三五年就能被车主感知到。

总之,电动机的驱动特性总体上远优于内燃机,但是在电池的绝对劣势之下,电动机的优势只能算是锦上添花,而油箱的优势则是汽车作为便捷、舒适交通工具的必要前提。油车加油,就像人渴了喝水一样正常,而电车充电则好比一个没有消化系统的病人,一渴就得找个诊所输液。

而混动车(不管插不插电)正好是将这两套动力系统优势互补的产物,有条件输液,没条件就喝水。既有顺滑、迅捷、安静的电驱体验,又有燃油的长续航和快速补给的便利。两套动力系统共存看似增加了可靠性门槛,实测因为二者都能长时间在最健康、最高效的使用场景工作——电池保持浅充浅放,从而大幅延长循环寿命;发动机要么不工作,要么就只在最舒服的负载和转速区工作,理论上养护反而是省心的。尤其是插混当中那些馈电照样省油的高效动力总成,既能满足日常纯电通勤,又能做到补能5分钟跑1000+km长途,把经济性和便利性高度兼顾,不香吗?

在纯电动车找到比电池更好的能源介质之前,混动车(特别是插电混动车)理应成为主流。如果非要说混动属于过渡产物,那么马车放在历史长河中也算是过渡产物,可如果你出生在200年前,你能为了等汽车一辈子不用马车?

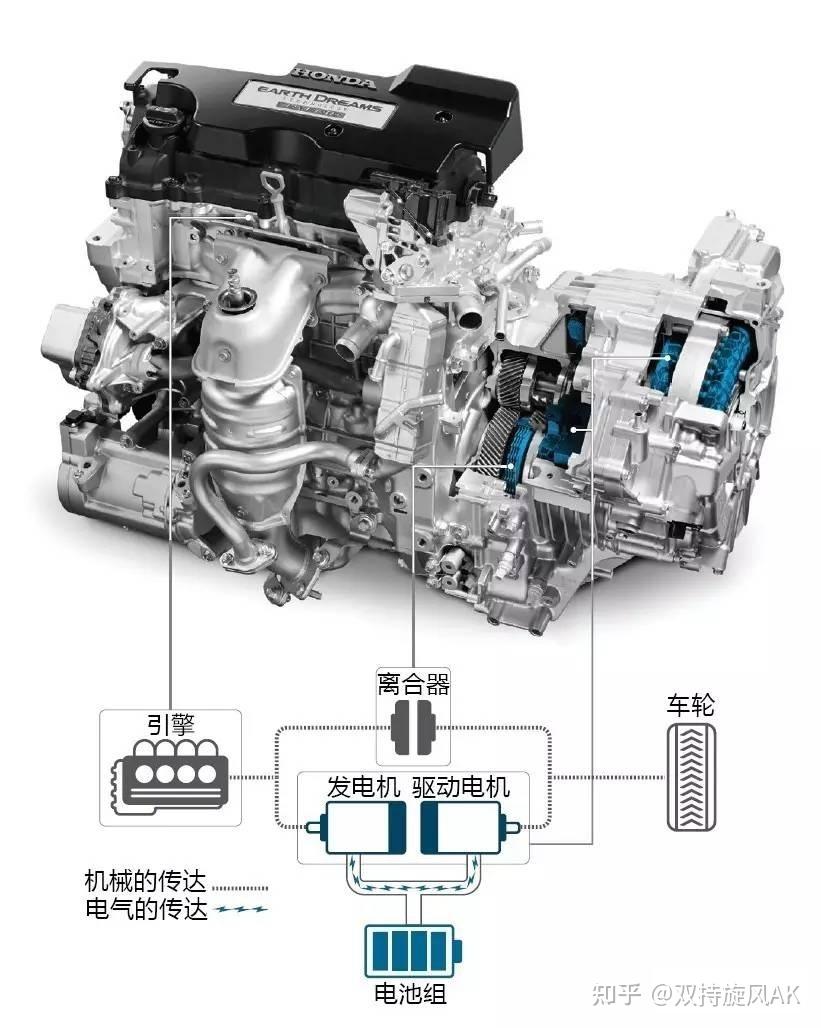

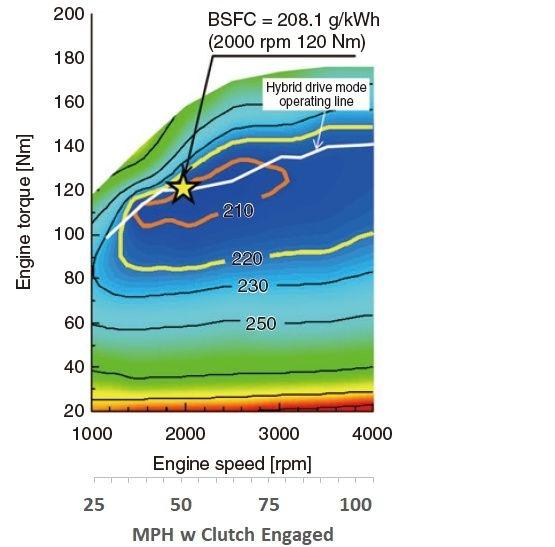

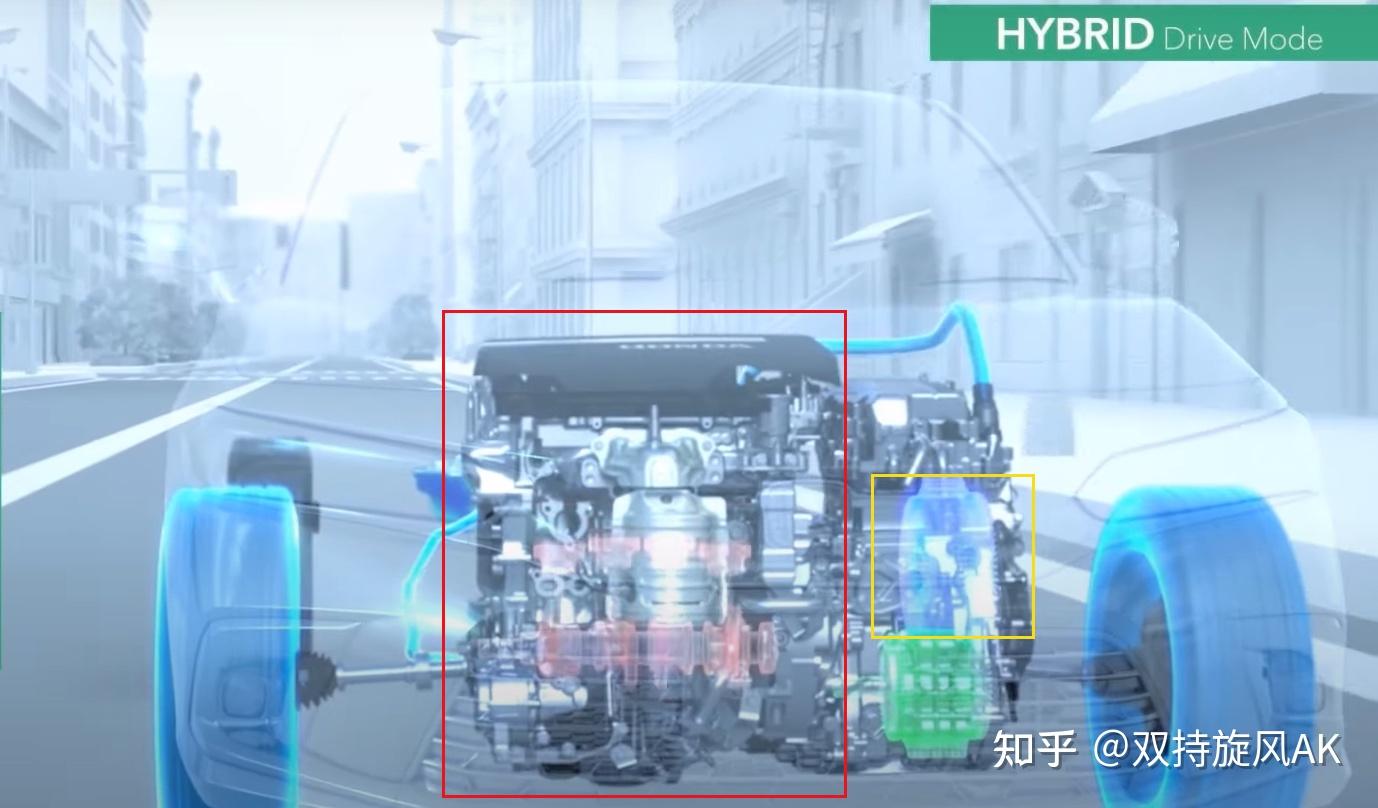

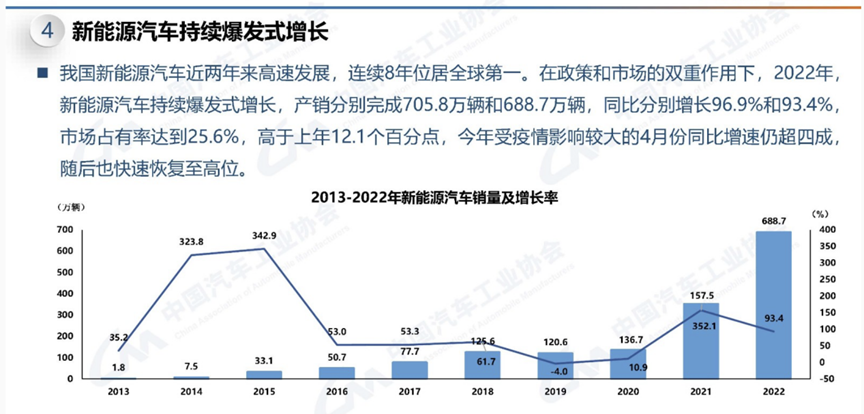

随着国家提出3060的双碳目标和政策以及新能源汽车技术的快速革新,在长途出行汽油车型占市场主力的情况下,环保低油耗的混动技术和应用开始迅速大量普及。而从消费者对经济性和驾驶体验需求来看,混动车型逐渐成为更优技术选择。刚刚发布的广汽本田第四代i-MMD混动技术基于双电机与发动机配合产生颇具特色的驾驶模式,历经十年迭代成为兼顾驾驶乐趣和燃油经济性赢得众多用户喜爱的混动技术。

↑以广汽本田型格e:HEV为代表的i-MMD技术

混合动力车型驾驶感受

作为汽车行业从业者,小星曾经驾驶过很多不同的混动车型。对消费者来说,经济性和驾驶体验难以兼顾曾经一直是混动车型的一个痛点。市场上混动的主流类型既有单电机混动方案,又有双电机混动方案,工作模式包括串联、并联和混联等多种模式。很难在动力和油耗上找到合适的平衡点。往往顾此失彼,有时偏向动力却油耗高企,有时优化油耗和平顺性丧失了驾驶乐趣。

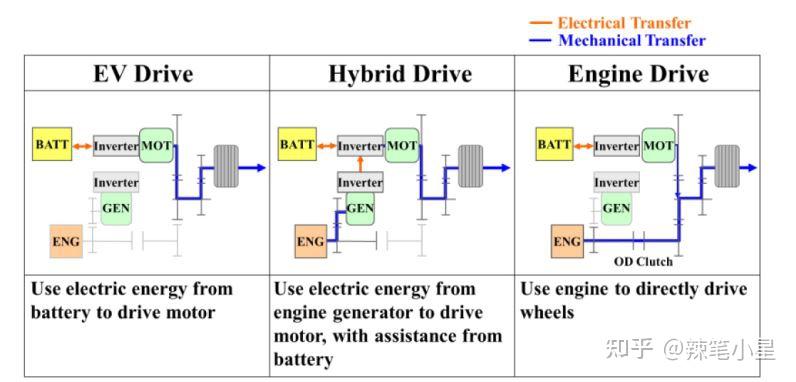

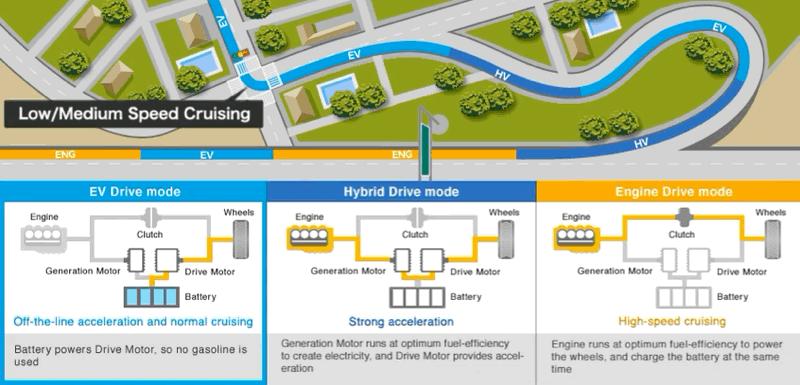

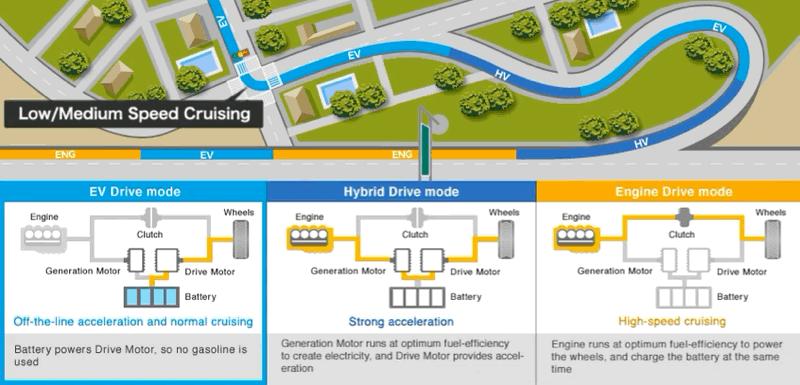

↑广汽本田i-MMD驱动模式智能切换

而广汽本田i-MMD,即为智能多模驱动系统Intelligent Multi-Mode Drive,特点是重视驾驶乐趣且驱动模式智能切换、燃油经济性好。i-MMD鲜明的将工作模式分为EV驱动、混动驱动和发动机驱动三种模式并能够智能切换。EV驱动和混动驱动模式下,发动机不直接驱动车辆。因此与发动机相连的离合器脱开。EV驱动模式下驱动车辆的电能来自电池。混动驱动模式下驱动车辆的电能由发动机发电产生,电池作为辅助。发动机驱动模式下,离合器结合,发动机通过齿轮直接驱动车辆。从而历经十年迭代成为能让用户享受区别于市场传统混动的“快,省,远”的全新电驱动混动价值。

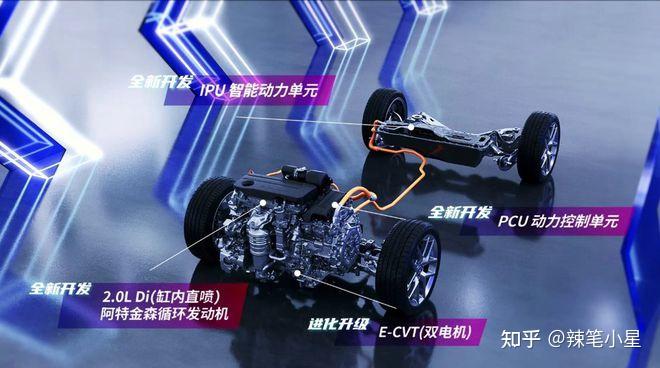

第四代i-MMD平台技术的设计革新

↑广汽本田第四代i-MMD混动系统

强劲的动力体验

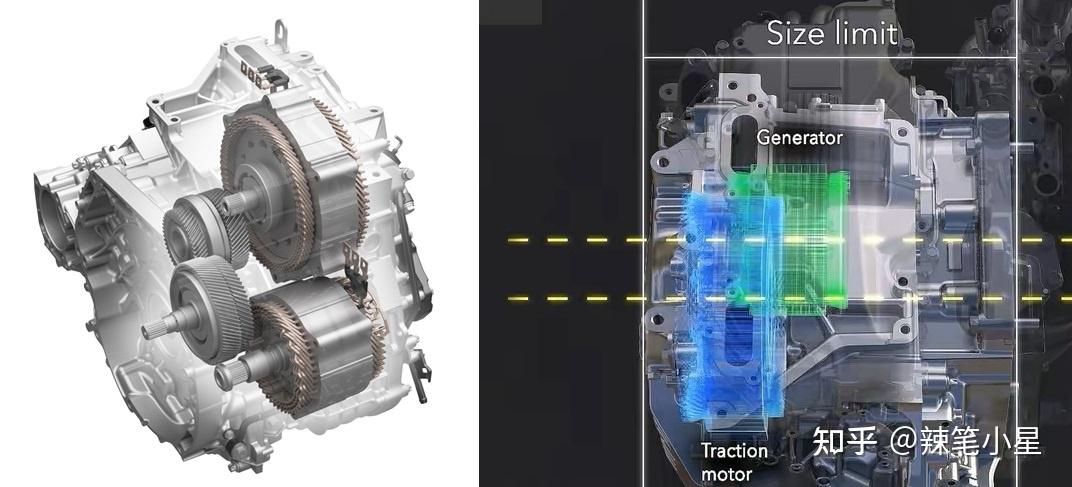

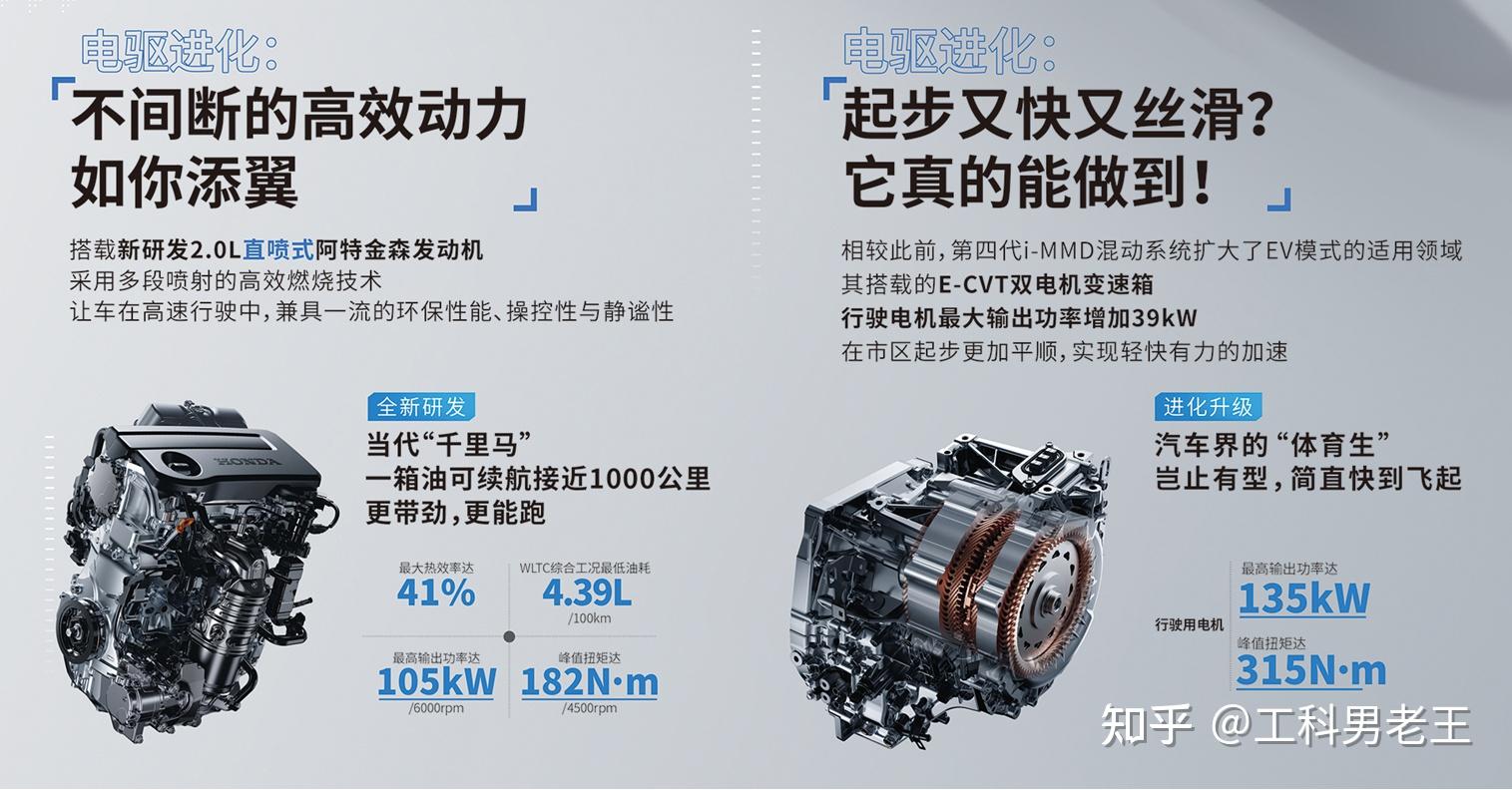

结合多年的混动开发经验,i-MMD经过多世代的演进迭代,发动机和混动变速箱的配合紧密,驱动策略和加速相应性能都突出了极致的操控体验。其技术核心就是i-MMD电驱系统当中的2.0L Di缸内直喷阿特金森循环发动机、E-CVT变速箱、PCU动力控制单元和IPU智能动力单元。升级进化的E-CVT最大功率135kW,电机输出功率较上一代提升39kW。以强劲功率随时随地响应加速需求。

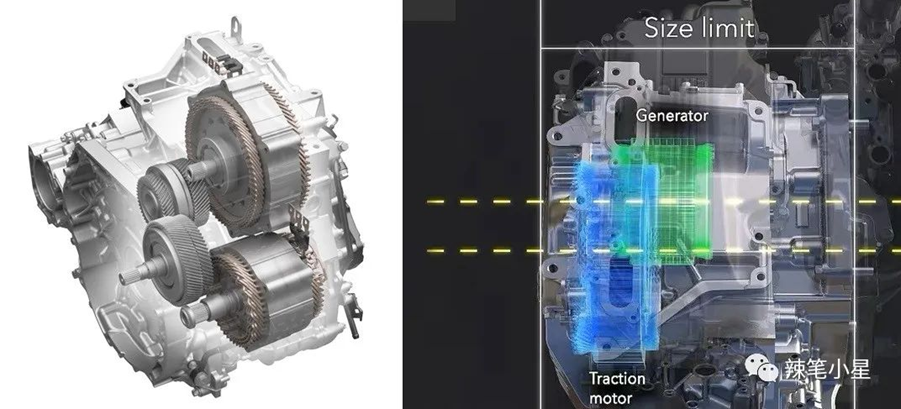

↑第四代i-MMD双电机E-CVT变速箱

良好的燃油经济性

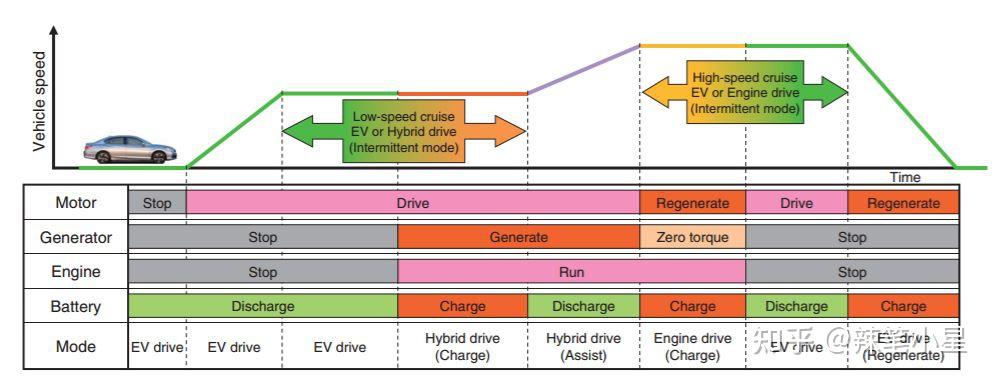

依托强大的动力控制算法,第四代i-MMD混动动力系统能够精准切换驱动模式,实现任何场景下的高效输出。通过无感切换E-CVT以315Nm最大扭矩实现瞬时加速能力。具体来看第四代i-MMD将EV模式,混动模式,发动机模式细分为以下不同的工况

↑第四代i-MMD驱动模式

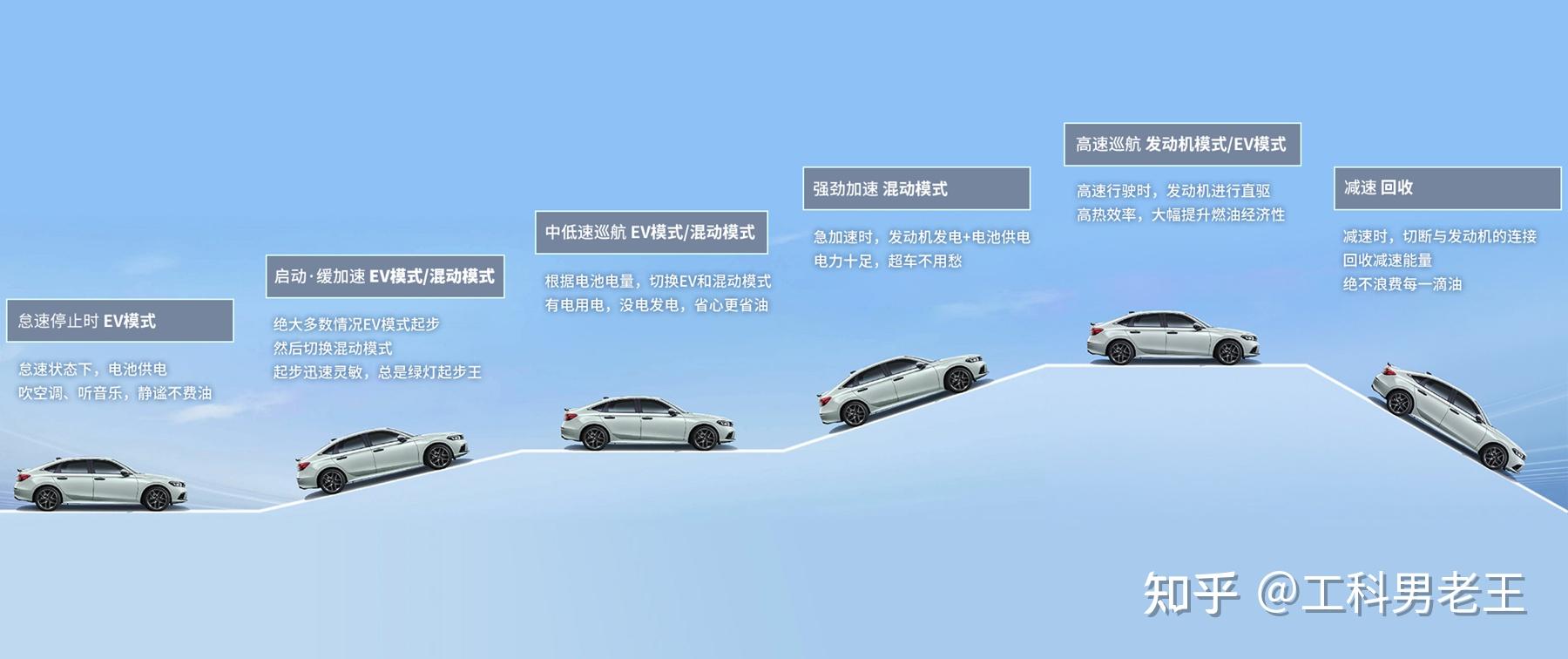

当车速从零加速至低速巡航区间内,并且电池电量又比较充足时,车辆将处于纯电行驶模式。车辆由动力电机驱动。当车辆从低速巡航区间加速至高速巡航区间时,仍由动力电机驱动。发动机启动,并通过发电机为电池充电。同时需要加速时,发动机发电的电能将和电池放电的电能一起供动力电机驱动车辆加速。当车辆进入高速工况,将进入发动机驱动模式或EV驱动模式。

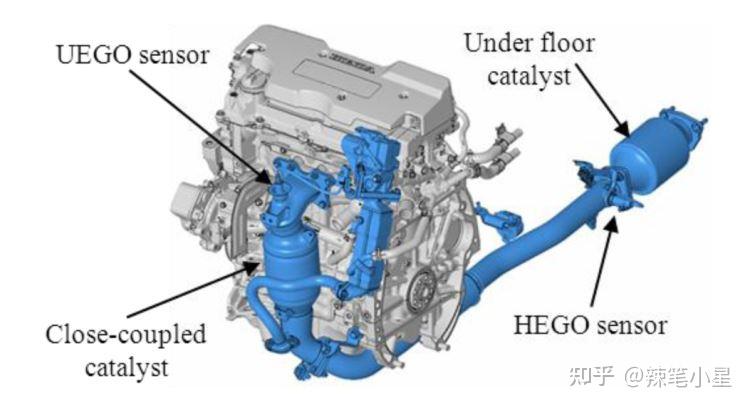

↑第四代i-MMD驱动模式灵活切换

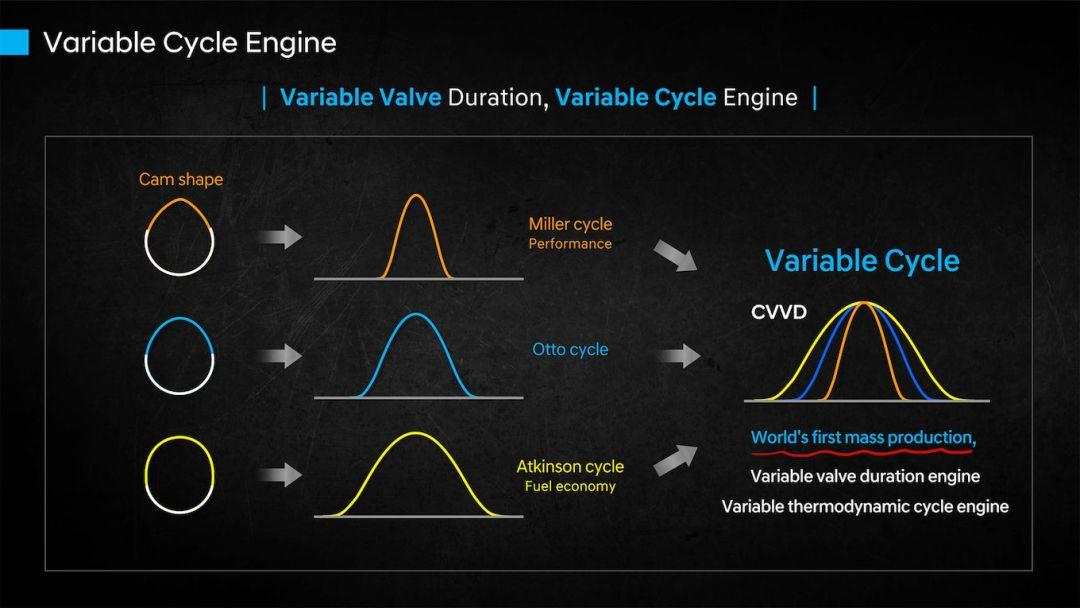

通过广汽本田专利的气门正时VTC和气门升程VTEC技术,将发动机工况控制在高性能的奥托循环和油耗优化的阿特金森循环灵活切换。其进气阀关闭时间推迟至压缩行程。即进气晚关技术Late Intake Valve Closing Timing。此时膨胀比大于压缩比,发动机进入高效的阿特金森循环。另一个发动机低油耗的秘诀来自于催化器快速加热技术。2.0L发动机的前催化器集成在发动机排气侧,加速了其加温过程,其能够更快的达到工作温度。广汽本田新一代2.0L Di缸内直喷阿特金森循环发动机最大热效率达到行业领先的41%,其油耗较传统发动机降低了10%。

↑广汽本田2.0L Di缸内直喷阿特金森循环发动机

第四代i-MMD的车型应用

广汽本田有着悠久的造车历史和值得信赖的高品质把控,一贯以来对驾驶乐趣和操控性、品质的极致追求。型格e:HEV搭载了第四代i-MMD技术,以“动力更强劲、能耗更高效、行驶更静谧”三大先进技术价值回馈电动技术变革。

从直观的感受来说,广汽本田驾驶乐趣并不单单是单纯由第四代i-MMD技术媲美V6发动机的强劲动力带来的直线加速快感,而是通过Honda Architecture车身架构带来的游刃有余,指哪打哪的操控感受。让你在超车时能够更加从容,在过弯时车身侧倾控制在很小的程度。而且驾驶时你能明显感觉到低重心和宽阔视野带来低趴感受和视觉冲击力。不同于很多小钢炮车型为了强调运动则开起来车身杂乱异响,广汽本田e:HEV通过NVH车内噪音管理设计在保证运动性的同时很好地降低了发动机和车身传递进车厢的噪音,从而让你沉浸在如图书馆般不被嘈杂环境打扰的驾驶感受。

↑广汽本田型格e:HEV车型

广汽本田型格e:HEV车型车身重心降低10mm,加上自适应减震系统的加持突显其极致的驾驶操控设计。全新设计电动功率仪表清晰展示动力充沛的功率状态。以高扭矩电机为主驱动,提升电驱动模式在更多场景下的应用。

↑广汽本田型格e:HEV电动功率仪表

通过广汽本田第四代i-MMD混动技术,型格e:HEV车型通过静谧声效和节能环保设计,在强到动力操控的同时兼顾舒适环保。提升了动力控制单元PCU控制精度可以实现更多场景的电机驱动驾驶。并通过新一代2.0L缸内直喷阿特金森循环发动机直喷技术降低发动机转速,从而实现在混动模式下更为宁静。

↑广汽本田型格e:HEV兼顾操控与舒适环保

优秀的混动技术是人心所向。中国市场急需稳定可靠的混合动力技术,结合消费者关于经济性和驾驶体验需求的混动车型或许是更优技术选择。广汽本田第四代i-MMD混动技术兼顾经济性和动力性能,随着广汽本田型格e:HEV的上市日后能够广泛应用于更多不同车型,提供优秀的驾驶乐趣。

作为一个开了近6年混动车的车主,可以很负责任的说:想要同时满足题主所需的经济、动力、便捷需求,混动车是最佳选择无疑了!

除了亲身体验之外,因为本职工作就是跟电动汽车技术打交道,因此对混动技术也算是有一定了解。老王更希望从技术的角度来跟大家分享和科普一下电动汽车的混动技术是什么(工作原理)以及它能干啥(有啥技术优势)。

老王相信等你看完之后,对于我刚才提到的观点一定会有更深层次的理解!

1、首先,混动技术是什么?

虽然是技术科普,但这里老王会尽量用通俗易懂的话给大家介绍一下混动汽车的定义和工作原理。

混动汽车全名是混合动力汽车。顾名思义,就是一种同时采用内燃机和电动机相结合的车辆,同时具备内燃机和电驱动两套系统。相较于传统的燃油汽车,混动汽车采用了更加先进的技术,能够在更多的情况下使用电动机驱动。混动汽车的内燃机可以驱动车辆和给电池充电,而电驱动系统则通过电池提供的电能驱动车辆。

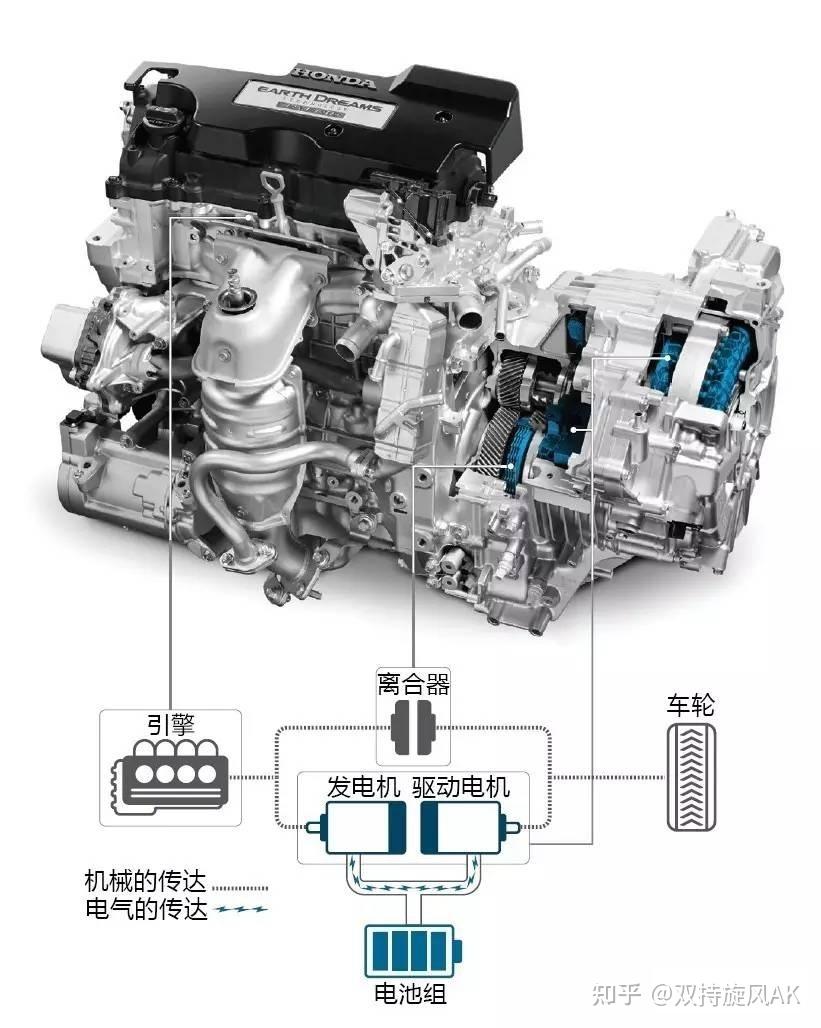

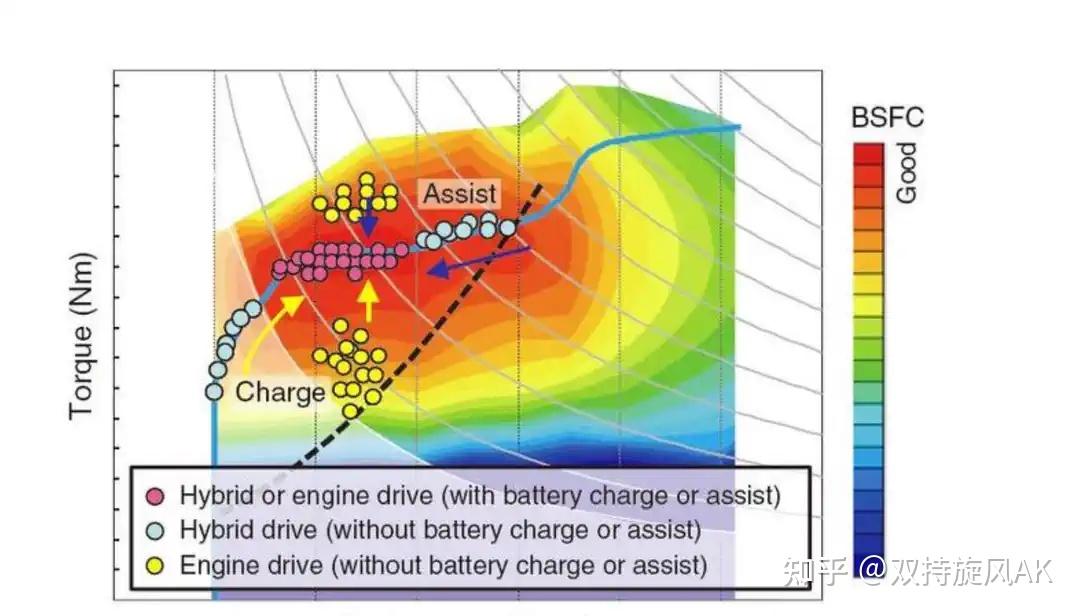

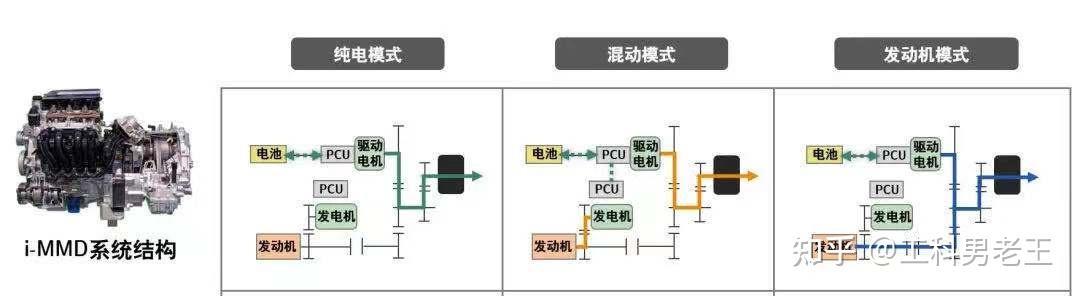

就拿业内最出名的广汽本田i-MMD混动技术来说,广汽本田i-MMD混动系统由1个发动机+1个驱动电机+1个发电机组成,整套系统没有变速箱结构,由一个离合器和大功率电机取代。发动机、电机和驱动轴之间都是通过固定的齿轮结构连接。主要让车辆工作在串联模式下,通过电机来调节发动机的负荷,从而保持发动机始终工作在高效区间。

在实际运行驱动层面,广汽本田i-MMD系统分别拥有EV驱动、混合动力驱动、发动机驱动三种驱动方式。比如:在低速行驶状态下,i-MMD混动系统进入EV驱动;在加速以及大负荷工况时,进入混动驱动;在高速巡航以及低负荷工况时,则进入发动机驱动,并且能够实现与EV驱动的智能切换。

2、其次,混动技术的优势是什么?

相信通过上面对于混动技术工作原理的简答介绍大家应该对混动技术有了进一步的了解。

对于混动汽车的技术优势大致可以总结为以下三大点:

(1)经济性方面的优势。

混动技术本身的发展初衷和目标就是将发动机和电动机互相取长补短,实现最大化的节能减排。所以混动汽车的燃油经济性比传统燃油车更高的!相信开车的朋友应该都知道,燃油车跑高速是最省油的,而城市低速拥堵路况油耗最高。而电车反过来,跑高速的时候最耗电,低速的时候反而省电。混动就是充分发挥发动机的高转速区间优势,高速的时候用发动机。在低速的时候切换到电机工作,减少发动机油耗。就算电池电量低了,发动机也可以在低速的时候保持最佳转速运行,多余的功率直接用来发电存起来,不浪费。通过在两种动力系统中不停的交替互补,从而提高经济性。所以,真正主打经济性的油电混合的汽车应该是以电动机驱动为主,引擎驱动为辅,汽车在行驶过程中能够尽可能的减少汽车的油耗,降低油费开支。例如,在广汽本田第四代i-MMD混动技术中,搭载全新开发的2.0L Di阿特金森发动机,最大热效率41%,空燃比扩大30%,效率更高,提升燃油经济性。预测式节能辅助系统,实时预测路况,在下坡路段积极回收电池能量,减少耗损,不浪费一滴油。WLTC工况下油耗才4.39L/百公里,经济性不言而喻!

(2)便利性方面的优势。

混动汽车在充电方面比纯电动车更为便捷,只需要加注燃油即可。同时,混动汽车也避免了纯电动车长时间充电的问题,缩短了充电时间,提高了使用效率。每逢节周末节假日啥的,也可以随时享受说走就走的自由感。特别是对于没有固定车位,不能安装充电桩的朋友来说,混动汽车在便利性上的优势更加明显。另外像在广汽本田的i-MMD混动技术中,具备智能能量回收功能,可以将制动时的动能转化为电能给电池进行充电,从而提高车辆的续航,一箱油可以跑接近1000公里。总结一下就是比纯电车便利,比燃油车跑得远,出行更加方便,出行半径也更大!

(3)操控性能方面的优势。

混动汽车在操控性能方面也具有不俗的表现。由于混动汽车搭载有一整套完整的电动系统,电动机的响应速度快、扭矩大,混动汽车在加速时的表现往往更为出色。同时,在电动机和内燃机的协同驱动下,混动汽车的动力输出更加平稳,换挡也更为顺畅。比如第四代广汽本田的i-MMD系统,以135kW的高扭矩驱动电机作为主驱动源,可瞬时响应加速需求;依托强大的动力控制算法,精准切换驱动模式。轻轻松松的就能做到脚之所向,丝滑响应。彻底规避了传统燃油车那种一脚踩到底,等几秒才突然窜出去的不适感!

除了上面提到的经济性、便利性和操控性三大方面的优势之外,混动汽车在静谧性上的表现也很出色。当然,不同产品的静谧性也有区别。这一方面得益于本身混动汽车搭载的电驱动系统,电机工作的时候本身就很安静;另一方面就得看本身产品力了。像广汽本田第四代i-MMD混动系统,通过提升动力控制单元(PCU)控制精度,可以实现更多场景的电驱驾驶;提升直喷技术,降低发电时的发动机转速,混动模式下更为宁静;新开发2.0L直喷发动机,采用吸气包装+采用发泡隔音垫构造,细节处也保证静谧。

3、总结

相信通过刚才对于混动技术的工作原理和它的优势介绍之后,大家不难发现,作为目前最为适合广大用户的车辆技术类型之一。混动汽车在经济性、便利性、操控性能等方面都具有明显的优势,可以解决传统燃油车堵车油耗高、纯电动汽车充电便利性低、续航里程焦虑等用户痛点。而像广汽本田的i-MMD这种混动技术更是通过创新的电动机和内燃机相结合的方式,实现了更高效、更环保的驾驶体验。通过数十年的研发,在多个车型上得到充分验证,不管是经济性、可靠性还是技术品质,都值得用户信赖。而且据官方消息,其全新型格e:HEV和致在e:HEV上搭载的就是其最新的第四代i-MMD混动技术,并且未来还会有更多车型推出,用户的选择也将更加丰富。

我一直坚信一点:能满足大众需求的产品一定是好产品!因此,相信混动汽车将会在未来汽车行业的发展和变革中扮演着越来越重要的角色,成为更多用户的首选。

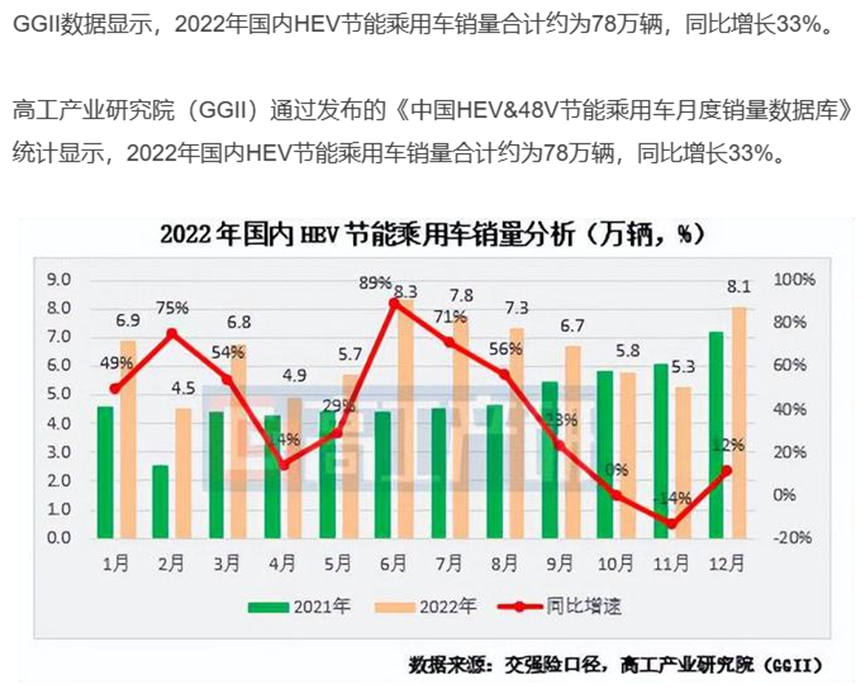

车能源的迭代路径其实有明暗两条线,无论是从市场表现层面还是从国家战略层面上来看,纯电化都是未来不可回避的趋势。纯电化是汽车行业能源变化的明线,虽然是BEV车型销量节节攀升,逐年近乎指数级增长的市占率感觉好像明天就能直接上高地拆水晶,但是今年我觉得这种趋势会有一定的缓和,这条明线之外的就是另一条暗线,插混(PHEV)和混动(HEV)代替纯油。

对于用户来说,不必焦虑,担心混动买了会不会过时,因为混动的状态一定比你想的更持久。更多的还是应该从自身的使用场景出发,选择不同的技术方案。买个纯油车,自不必说,它的已经走到历史的尽头,但是它的购车成本也做到了最低,但是纯燃油车带来的天天上下班堵车导致和油耗飙升是必须要面对的问题,而一步到位,买个纯电,又怕周末突然想来个长途或者回趟老家,亦或者客户一个电话,让你开车去接他,而你的车刚好又没电了。而破解以上两种尴尬,满足“既要也要”的中心思想,经济便利两手抓,两手都要硬的指挥方针,时不时还要体验一把“速度与激情”的操控,那为什么说混动是一个很好的解决方案;

使用成本:

目前混动就两种方案用得比较多,一是插混(PHEV)二是混动(HEV),这两者最大的区别其实就是补能,一个可以充电,另一个不需要充电。从数据上看,插混可油可电,用电的时候花费极低,跟BEV车型几乎一样,但总体平均油耗依然能小幅低于油车。

HEV车型总体的油耗水平都要低于油车,虽然HEV依然是单一能源车型,但显然适合大部份人使用,能大幅降低日常燃油消耗的。

所以不管是PHEV还是HEV,最终反馈到平均油耗的表现上都是要比燃油车更有优势的。甚至在短途工况下,PHEV可以做到等同于BEV的用车成本。

动力使用体验:

首先无论是PHEV还是HEV,在动力感受上都要远强于燃油车,这点毋庸置疑。因为电机所带来的极其快速的扭矩响应,以及相比燃油车更大的瞬时扭矩,让这两种动力形式的车辆在加速过程中都无比顺畅、快速。

而动力这点在PHEV上面能得到更爽的体验,由于拥有更多的电量和更大的电机,PHEV的综合扭矩输出会比燃油车和HEV都更强,0-100kph加速快个1-2s轻轻松松。

HEV车型在电机加持下,同样拥有比油车更舒服的加速体验,但这点并不一定会直观的反馈到0-100kph加速时间上,更多的是由于电机带来的驾驶性提升,拥有电机在起步、换挡、加减速等工况下深度参与,能很好的解决传统燃油车上诸多的例如:换挡顿挫、起步等待、加速延迟等驾驶性问题。

不管是PHEV和HEV都能提供良好的电驱感受,解决了燃油车的不平顺响应不及时的顽疾,同时不需要承担纯电车的续航里程焦虑的短板。

底盘性能的改变:

PHEV虽然可以完全使用纯电进行输出,但后果就是不仅要搭载传动燃油动力源系统,还必须要配套搭载BEV路线的所有负担,包括充放电系统、较大的电池包(HEV电池包一般在8kwh左右,而PHEV多在20kwh左右)、较大的电机等,所以在重量上要比油车和HEV高出更多(基本上都要多出200kg左右)。

而这些重量带来的差异点主要集中在操控上,需要用更大的悬架偏频来支撑车辆的正常运动,从最直观的角度来看的话,就是PHEV车型来说比油车更“硬”一些,不过目前PHC减震和液压衬套等新材料新科技甚至空气悬架的加持之下,两者之间的距离也在逐步拉近。

HEV由于不需要搭载过大的电池包,同时减少了充放电系统的诸多设备,所以在重量上相比燃油车并没有多大区别,这就让HEV车型能带来和燃油车几乎一样轻盈的驾驶感受,同时加上电机的特性,在Y、Z轴动态不变的情况下,还比燃油车拥有更强的X轴动态感受,操控感更强。

而BEV则基本上要比同尺寸的车型增重达到500kg

如果把HEV和PHEV形象一点比较,HEV就像是轻装跑步,PHEV则像是背着一个小书包在跑步。

而BEV则比同平台的燃油车要多出30%的质量,这个质量已经到了燃油车的理论承载能力的上限,所以BEV的舒适性和操控性都会有相应的恶化,特别是舒适性感受。。。

以上三点分析,大家就能看到,HEV和 PHEV从动力品质和使用便利程度还有使用成本上,都是目前阶段最优的选择,替代燃油车趋势是势不可挡的,放大了燃油车长续航的优势,去哪里都是想走就走,无需规划行程和充电,油车能去的地方,混动车辆就能去,而且综合能耗上相对于燃油车省了30%,如果你每年的汽油费在1万的话,每年省出一个apple watch ,而更重要是,堵车不堵心的驾驶体验。每天要堵车20分钟的用车环境下,你可以获得片刻的安宁,这份体验很难用钱来描述。这种感觉有点类似于,买车位永远不如租车位合算,但是365天,无论刮风下雨,你都能开车到你的私家车位,拉近你和家的距离。

而市面上那么多HEV、PHEV车型,各自都有什么特色呢?市场上混动的主流类型既有单电机混动方案,又有双电机混动方案,工作模式包括串联、并联和混联等多种模式。很难在动力和油耗上找到合适的平衡点。往往顾此失彼,有时偏向动力却油耗高企,有时优化油耗和平顺性丧失了驾驶乐趣。

而本田i-MMD,即为智能多模驱动系统Intelligent Multi-Mode Drive,特点是驱动模式能智能切换、燃油经济性好。i-MMD鲜明的将工作模式分为EV驱动、混动驱动和发动机驱动三种模式并能够智能切换。EV驱动和混动驱动模式下,发动机不直接驱动车辆。因此与发动机相连的离合器脱开。EV驱动模式下驱动车辆的电能来自电池。混动驱动模式下驱动车辆的电能由发动机发电产生,电池作为辅助。发动机驱动模式下,离合器结合,发动机通过齿轮直接驱动车辆。从而历经十年迭代成为能让用户享受更好的电驱动混动价值。

结合多年的混动开发经验,i-MMD经过多世代的演进迭代,发动机和混动变速箱的配合紧密,驱动策略和加速相应性能都突出了极致的操控体验。其技术核心就是i-MMD双电机混动系统当中的2.0L Di缸内直喷阿特金森循环发动机、E-CVT变速箱、PCU动力控制单元和IPU智能动力单元。升级进化的E-CVT最大功率135kW,以强劲功率随时随地响应加速需求。

良好的燃油经济性

依托强大的动力控制算法,第四代i-MMD混动动力系统能够精准切换驱动模式,实现任何场景下的高效输出。通过无感切换E-CVT以315Nm最大扭矩实现瞬时加速能力。具体来看第四代i-MMD将EV驱动模式,混动驱动模式,发动机驱动模式细分为以下不同的工况

其实回归到国内自主品牌的HEV和PHEV 方案也能看得出来,本田的路线是更受人欢迎的,究其根本原因是,系统的灵活性更高,而且发动机、电机的连接方式更开放,侧面证明了广汽本田i-MMD的前瞻性。

回到问题上来看,题主购车的关键词是:经济、动力、操控、便捷、城市拥堵、周末有不计划的临时出行、充电条件有限等,综合来看,显然选择一台拥有广汽本田i-MMD混动技术的HEV或者PHEV车型更符合题主的使用需求,所以说它是最优的选择。

日本人有K-Car、欧洲人有Hatchback小钢炮、美国人有大皮卡,而到了中国市场,A级三厢车则成了异常受欢迎的车型。

嗅觉敏锐的车企从来不缺,除了那些全球车型之外,针对中国用户的特殊喜好,一些OEM会特地量身打造中国特供车,上一代的本田凌派就是其中一款。

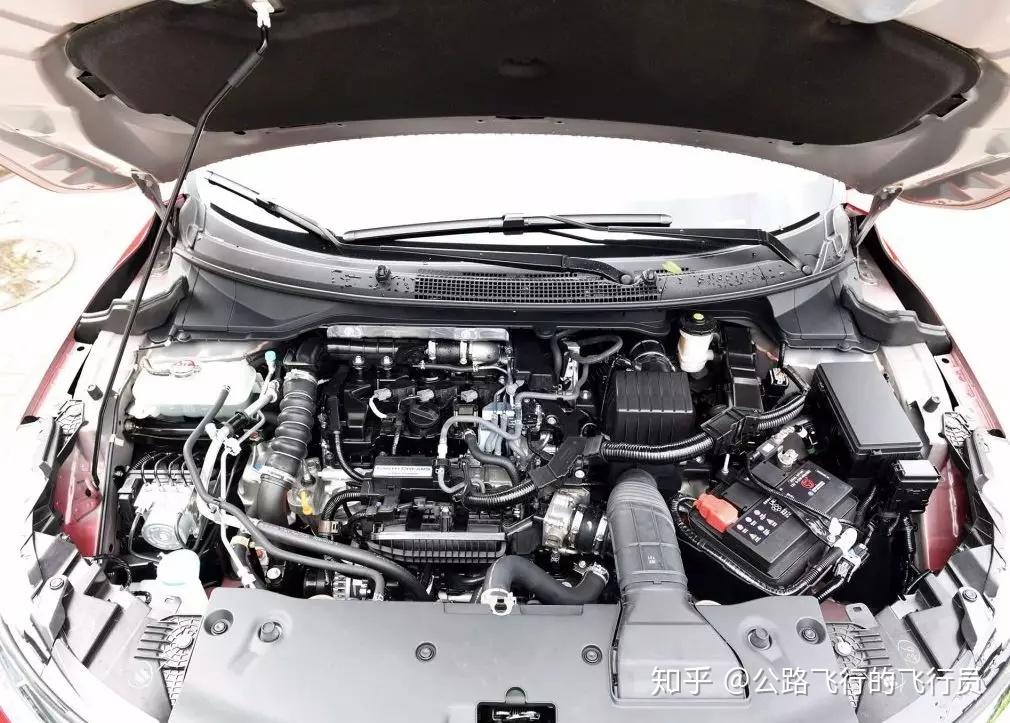

最近,这款车型迎来了换代,新凌派还玩了一出“四缸变三缸”。不过,中国用户对三缸发动机存在天然偏见,号称买发动机送车的本田能够一扫这种阴霾么?

来看7位车企产品经理对新凌派的综合评测,他们是:

● kay:某德系合资品牌产品经理

● 槛外:某欧系车企,负责产品规划

● 头文字BB:某合资车企转战新造车势力

● Kirin:供职于某新造车势力,此前供职于某知名Tier 1

● Roger:供职于某日系TOP3合资车企,负责电动车项目

● 金属疯子:供职于某日系合资车企,负责某款B级车的产品规划

● Attlee:供职于BBA其中一家,负责某纯电动SUV的国产化落地工作

本期内容

新凌派的竞品预测

新凌派的优劣势解析&用户画像

新凌派综合评分&销量预测

详细解读新凌派三缸机战略

对于本田在华战略布局分析

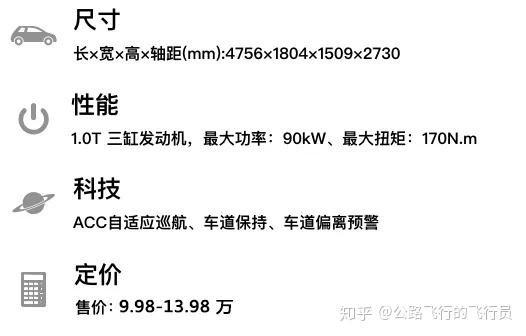

产品介绍

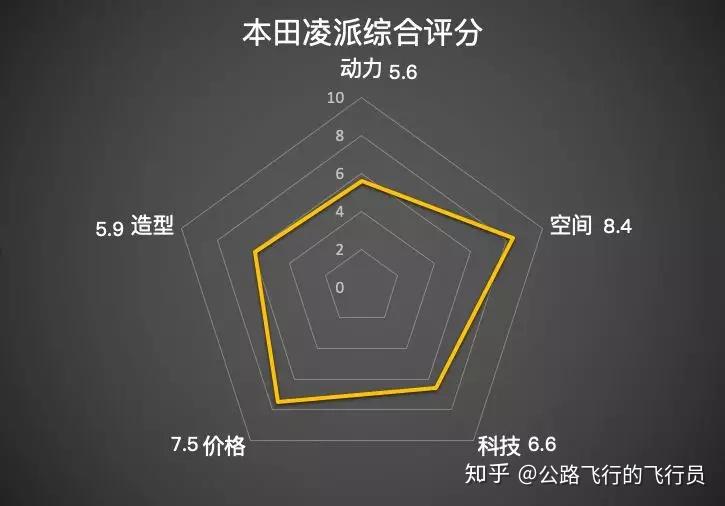

7位车企专业人士剖析本田凌派,最终得出了以下有趣结论:

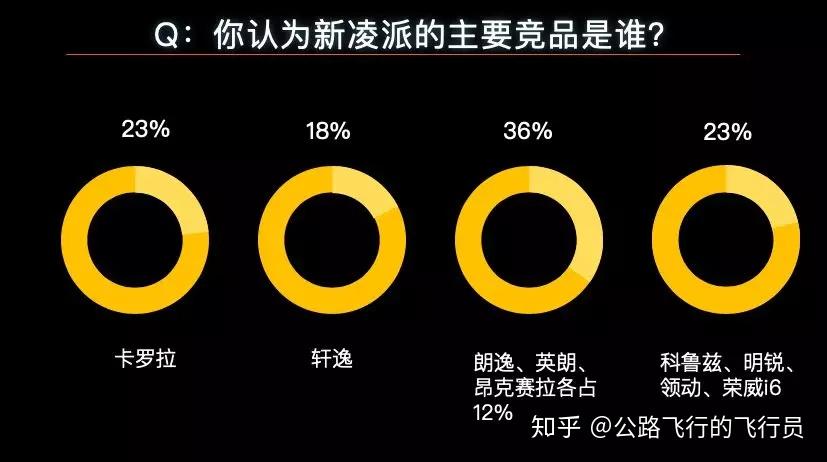

谈及新凌派的竞品时,各位给出的答案可谓是包罗万象,本田的两位日系对手卡罗拉、轩逸得票最多,而朗逸、英朗、昂克赛拉的得票率也都超过了10%。

感叹竞争激烈的同时,也能看出国内A级车市场容量确实足够大,以至于各个合资品牌、自主品牌都想来分一杯羹,最终为A级车市场的产品多样性奠定了基础。

Q:你认为新凌派相较于竞品的优势是?

1、 超越主流的车身尺寸,在实用、挑剔的紧凑型三厢用户面前,这个尺寸可以很骄傲了。

2、 价格下调的同时,相对丰富的配置水准,我们再一次重申,这群客户很实在。

3、 新的动力总成实际油耗大约会降2L/百公里,这是个不小的进步。

1、中国特供里的顶级玩家: 外观动感,内饰豪华,空间超大,乘坐舒适,价格便宜,配置超高(honda sensing了解一下),全都到位了。 让你感觉自己在做一辆四座豪华车(滴滴专车考虑给凌派开绿灯吧)。

2、还有中国市场的真正杀手锏bigger than bigger 举一个栗子:前脸的厚度甚至看着比雅阁还厚,非常适合中国人的口味。只是风阻不知道能不能保证,但是,谁又会在乎风阻呢,你说是吧?

1、内部空间提升,储物空间富余。内饰软包,细节到位,整体品质感提升。

2、油耗降低,配置增加。特色不多也不少,解决的都是潜在消费者的关键痛点。

Q:你认为新凌派相较于竞品的劣势是?

1、动力,不是三缸的机械素质多差,而是三缸的形象重塑有多难。老凌派之所以能维持月均8000销量,1.8L发动机功不可没,背后是这么一批“大排量NA”的拥趸。从1.8四缸到1.0T三缸,有多少用户真的愿意改变,他们有的选择太多了。

2、外形,虽然小雅阁的袖标已经戴起来,但是超过4756的长乘以1509的高,再配上一副16寸小脚,比例怎么看怎么别扭。说运动谈不上,说豪华也不协调。用户在年轻化(不是年龄小,而是年代新),审美视角也在更迭,这副“傻大”的身材并不讨巧。(日系的卡罗拉和轩逸很快就要换代了)

1、三缸机会让不少排斥或对此持保守观点的消费者望而却步甚至一票否决;(一方面,考虑购买合资车型的的消费者不少是看重三大件的,这一级别的目标客户购车较为从众和保守,接受三缸的比例不会太高;另一方面,A级轿车市场蛋糕虽大,竞争也异常激烈,竞品综合素质都不差还没有软肋,消费者很容易转移。)

2、中国特供未满足部分合资消费者追求舶来品的心理诉求;

3、造型相较竞品不出彩甚至有减分

1、会让强迫症死掉的小脚(车轮),实在太不协调,最大的败笔,败到整车其他都在85分以上的话,他直接把整车协调性拉到了及格线以下。

2、中央大屏:还是10年前的设计,不像中国团队开发的。不过一般都会直接在店里换掉吧。

1、NVH表现差,本田车的NVH一直就没受过多少好评。何况这一次还是三缸机,别对新凌派的噪音振动表现抱太大期望。

2、保养费用贵,保养周期短,这一点很容易被忽略。以飞度为例,保养费用是致炫一倍、5000公里保养周期还要比竞品更短。凌派这次的三缸机从上一代电喷换成了直喷,预测保养不会便宜。

Q:你认为什么样的用户会买新凌派?

1、二三线城市,预算一般,对省油和空间需求敏感,对三缸无感或能接受,购车以家庭需要为主的刚需用户。

2、被凌派或其他本田车主推荐来的亲朋好友。

3、部分工作闲余时间跑滴滴的司机。

1、30岁上下,处于事业打拼的上升期,需要一台实现家庭和工作双顾的车型。

2、飞度的升级客户,研究过一个非常有趣的现象,飞度的客户换购后,依然选择同品牌车型的比例是所有A0级轿车里最高的!

年轻的三口之家。 男主人比较顾家,但又想要追求点时尚。 思域、昂科塞拉家用不够,明锐太老气,又不太信任国产品牌,于是选择了凌派。

分布城市比较分散,二三线城市为主;追求实用、一定程度的主流认可(面子),不买自主品牌;起步年轻家庭为主,25~35岁男性;不是传说中的本田脑残粉,那些人会选择隔壁的思域。

Q:继东本思域之后,广本也开始在新凌派上使用三缸机,如何解读“三缸机战略”?

1、国家的油耗和排放要求,未来A级车型及以下将会逐渐普及3缸发动机,这种技术趋势无法逆转。

2、现在的三缸机相比10几年前夏利的三缸机已经有突飞猛进的进步,现在唯一需要征服的就是消费者的一贯偏见。

三缸机是未来趋势。 现在有点”谈“三缸机色变,其实多数国人错过了大趋势从六缸机往四缸机转的时代,人们第一次开始认识车的时候,马路上绝大多数车子都是四缸机,第一次感觉到”发动机萎缩发育“就是这一次四缸机转三缸机。

但其实就和当年的六缸转四缸一样,三缸机势必是大势所趋,整个汽车行业就是每一次的迭代,都要往更低一点的成本(即更高一些利润),更强一点的性能(即更强一些的市场竞争力)这一方向航在发展,从现在四缸机的性能基本略强于曾经的六缸机器,可以大胆推断未来三缸机的性能不会很弱鸡。 至于声浪之类的,只能存活在情怀中了。

在双积分(企业平均燃耗与新能源车积分)面前,无一例外主机厂们都要做的两件事儿:

一、搞新能源车,二、压榨ICE车油耗极限。小排量三缸涡轮增压其实也就是第二件事的一种解决方案。其实还有很多其他办法,比如泛HEV化、砍掉部分SUV/MT车型,但要么用户成本过高、要么销量牺牲太大。把排量和缸数做小,是解决燃油效率最直接、简单、有效的思路。

本田不是第一家,也不是最后一家,这个过程中用户体验的损失(或者说爬坡),需要整个市场的供给方集体性、长时间地教育和改进。三缸机迟早也要变得主流的。

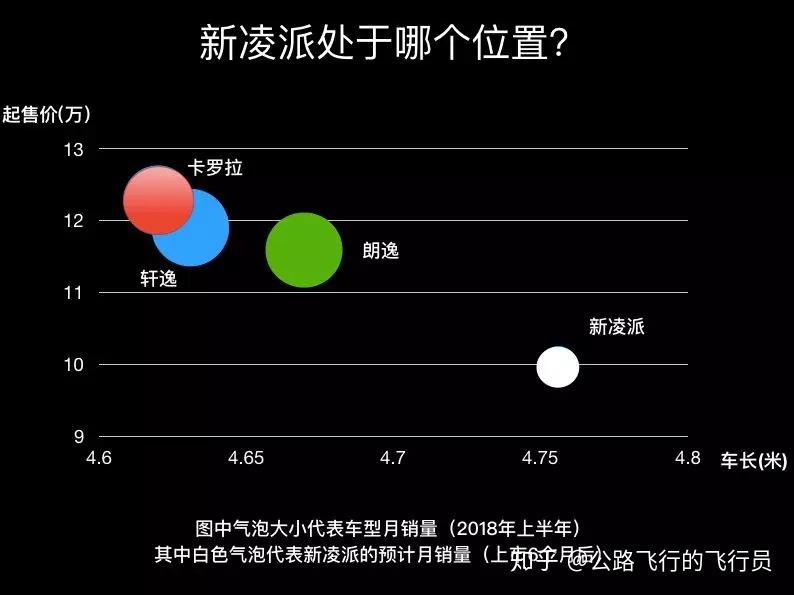

紧凑型三厢的价格战打得很厉害,主要成交价战场已经到了9~11万,结合新凌派的定价,考虑新造型、新动力总成、以及增加的配置,恐怕收益数字不会太乐观。产品上的缺憾,某种程度上都会被以收益去弥补,但凌派降价空间不大了,销量比较难突破15k的瓶颈。

1、新凌派相比上一代在颜值上有极大提升,这一代开始终于为本田设计师挽回一点声誉。

2、HONDA将飞度/锋范平台应用到了极致,无论是缤智还是凌派,用A0平台去开发,成本都占据着极大的优势,所以看到这个价格带也丝毫不感到意外。

面对这一细分市场的大蛋糕,一面是见缝插车,三大件提升,造型不断突破,配置也绝不吝啬的自主品牌;另一面是考虑性价比同时也越来越注重品质的消费升级人群。在这一级别中,目前大部分合资仍以解决刚需为主,策略也略显保守。蛋糕虽大,还能吃一段时间,但只守不攻还能适应这市场多久呢?

Q:正式交付6个月后,平均月销量预测是?(取第7、8月平均数)

7位产品经理对于新凌派的月销量预测,基本与老款车型的数据持平。卡罗拉、轩逸、朗逸三大对手牢牢占据着A级车的市场份额,即便本田凌派换代,能够抢走的蛋糕也实在有限。

Q:各位产品经理怎么看本田在华战略布局?

1、1.0T,1.5T和2.0T三台发动机将撑起本田在华百万台的销量,这样的效率在业内是领先的,同时学习VW的双车策略也让本田在中国尝到了极大的甜头。

2、Honda的七座SUV在哪里,这么多年为什么一直放任汉兰达任性得攻城拔寨?

3、在车辆智能化方面,本田和大多数的外资OEM一样处于比较落后的状态。

本田因地制宜,为中国特供凌派车型,非常有必要。 中国市场已经足够大,大到任何一个细分市场都足够OEM使出吃奶的劲去分一杯羹。 如果再用一个global车型打全球的战略,看看法国车就知道后果了。

本田在汽油车产品线中,10~15万的区间缤智和XRV两台小SUV是销量和收益的大腿,思域则再清高一些,更代表了品牌内核。凌派没有响亮的出身,也没有异禀的天赋,平淡无味。感叹这个市场,紧凑型三厢一年的体量在400万左右,虽略有下降趋势,但就像河里洄游的鲑鱼,随便扔一头熊进去,也能管上几天饱,广本自然是个好猎手,没毛病。

1、下一期栏目的评选车型将从留言中挑选,大家可以积极参与留言。

2、你可以是车企产品规划,也可以是4S店汽车销售,甚至是拥有丰富用车经验的车主,只要想参与到公路飞行的评车队伍中,小编全都表示欢迎。想要让你的观点被更多人看到,还不赶快来撩?(Wechat:lmy701413)

(本文部分图片来自汽车之家。)

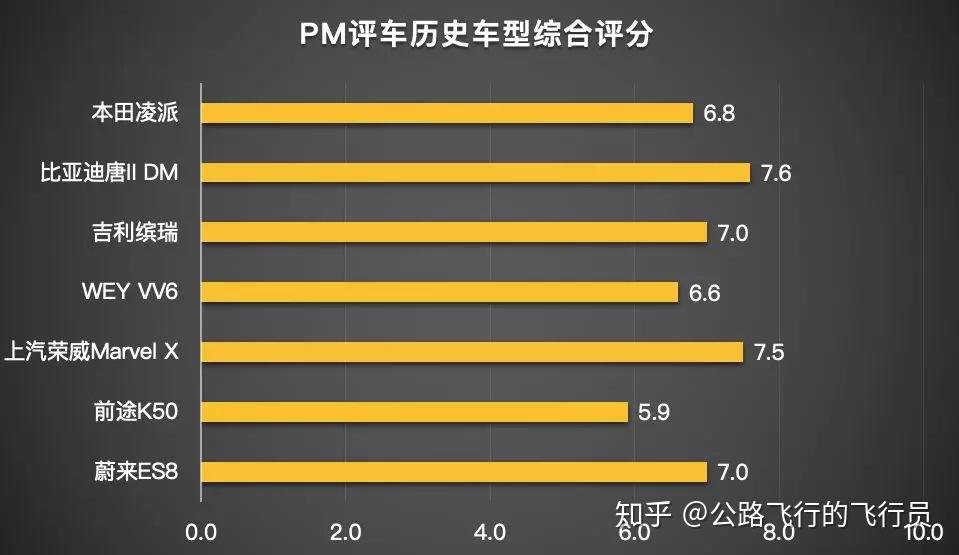

历史车型评测:

蔚来ES8|前途K50|荣威Marvel X|WEY VV6|吉利缤瑞|比亚迪唐II DM

联系我们:

知乎: 公路飞行的飞行员

微信号:公路飞行

邮箱:<lmy@highwayflying.com >;

东风本田为什么干不过广汽本田https://www.zhihu.com/video/1111265568581226496

东风本田为什么干不过广汽本田https://www.zhihu.com/video/1111265568581226496

自从本田进入中国以来,东风本田的销量始终不如广汽本田,直到2017年,才开始有势均力敌的趋势。

东风本田之所以干不过广汽本田,不光是车型本身的原因,历史背景、产品策略、公关能力,都是重要的影响因素。

- 广本赶在入世之前成立

首先,广本的品牌认知,本来就是强于东本的,广本成立更早。

1992年,本田和广汽就成立了五羊本田,造摩托车的。

等到本田轿车想进入中国市场的时候,因为和广汽也算老夫老妻了,再次合作也是顺理成章的事情。

1998年,广州本田汽车有限公司成立,正好赶在中国加入世贸组织之前。

- 入世后,广本抢占轿车市场大赚一票

入世之后,国内汽车市场由集团消费向私人消费的这时代,就开始逐渐转变了。说人话就是,很多人开始买私家车了。

这好了,大好时机,广本大赚一票,从1998年到2001年,只用3年,抢占29%以上的中高档轿车市场。

这个时候,东风本田还只是一个发动机制造厂,只能生产发动机提供给广本,没有整车的生产资质的。

这就好比东本是烧红烧肉的,广本是开店卖红烧肉面的,东本的红烧肉一块一块的弄到广本的这个店里面去了,广本把它搞成面,一张张的百元大钞全部被广本赚了去了。

- 广本的车型,被消费者认知更早

那么,看到广本赚的盆满钵满,东本自己也是熬不牢。

2003年,东风本田汽车有限公司终于成立。2004年5月,东风本田第一款车型CRV上市。但相比广本,东本还是赶了个晚集。

雅阁、奥德赛、飞度这三款广本的主打车型,1999年、2002年、2003年投产,比CRV上市时间都是要更早的,总销量已经突破20万了。

这就好比东本终于可以开店了,主打菜也是红烧肉面,但是,广本的红烧肉面已经是非常有名了。

康师傅和统一,各位大家感受一下。提到红烧肉,大家第一个想到的是广本,就想到是康师傅了,吃红烧肉面,首选也就是广本,康师傅这家了。

除了历史,广本的产品定位和定价也是更有优势的。

- 两个本田的产品定位有重叠

广本和东本的博弈,有很大一部分是姐妹车型的角力,说白了,就双胞胎打架。

东本后续引进的INSPIRE、艾力绅,实际上就是雅阁和奥德赛同平台车型。

对于消费者来说,空间差不多的,配置也差不多的,看上去长得也是差不多的,那当然,越便宜越好了,对不对?

就好像我们早饭吃包子,两家店包子大小差不多的,里面的肉也是差不多的,吃起来口感也没有什么区别,一个包子2块钱,一个1块5,大部分人买1块5的,对不对?

- 双胞胎车型,价格更低者占优

参考JD.Power对中国消费者购车影响因素的调查,从紧凑车型到中大车型,价格都是排在第一的影响因素。

相比东本,广本恰恰更懂得中国消费者对于价格的敏感程度,最低指导价下探的更低。

比如说,同样B级车,雅阁比INSPIRE便宜了将近13000。同样是中型SUV,冠道比UR-V便宜26800。同样是MPV,奥德赛比艾力绅便宜了20000块钱。

从2018年汽车销量数据来看,这几款热销车型,广本确实都是力压东本。

那么,品牌和产品算是一个车企的根本,要决定它的基本销量的。

但是公关能力的强弱,对销量也是有举足轻重的影响的。

- 东本不承认问题,激化了与消费者的矛盾

买发动机送机油,“机油增多”这个事件,广本的公关就是比东本老道了许多。

出现问题之后,东本对消费者答复是:机油增多是正常现象,对车辆正常使用不会造成任何影响的,还送点机油。那就被大家聊,是吧?

这种“不承认问题“的态度,直接让东本和消费者之间的矛盾激化。

哪怕到了后来,国家质检总局要求实施召回了,东本高层在媒体招待会的说辞是:“我们目前没有收到1例由于机油异常增多,而导致的发动机损害的报告。”

这就好比上学的时候,老师都发现你上课玩手机,开小差了,你就是不承认。你非说,我就拿着这手机,我没有看手机,那显然就是在门口罚站了,说不定都没有那么简单。

- 广本主动承认错误,并召回问题车辆

和东本相比,广本的态度就截然相反了。

最开始的时候,关于冠道1.5T车型机油增多的负面报道没有很多,但是,广本已经开始做预警机制了,未雨绸缪。

在2018年2月份发布的公告里面,广本首先就承认错误,承认机油增多,并且,后来主动上报国家质检总局,实行全面召回。

广本这位同学,不仅主动把手机交上去了,后来还主动交了份检讨书上去。老师看你态度那么好,也不好说你什么了,你下次注意吧。是不是这样?

机油门事件之后,东本在2018年的销量同比下降了4.1%,广本的销量反而逆势上涨,增加了0.6%。

- 总的来说,本田的双胞胎策略比较成功

总的来说,两家本田互相一直在斗争、角力。

但就像有句老话说得好:多子多福,多一个合资企业,本田就能抢占更多的市场。

这种双胞胎的策略,对本田这个车企本身来说,还算是比较成功的。

如果用一句话概括本田,很多人想到的就是买发动机送车,对不对?

为什么本田那么痴迷于钻研发动机技术?为什么不和丰田一样,德智体美劳全面发展?

明明是家用车的思域,怎么会被人家叫做超跑的?传说中的VTEC,我这个红头发动机,它是怎么被研发出来的?

除了VTEC,平行轴变速箱、i-MMD混动技术,都是本田的独门秘籍,其他车企都没造出来过,为什么本田就喜欢走别人没有走过的路?

这种小历史故事资料,都给你收好了。

- 关键词:本田

关注微信公众号「备胎说车」,回复关键词「本田」就可以看到了。

「备胎说车」,等你来玩。

大家好,我是汽车质量攻城狮,老陈。

从开始就关注此问题的发展。不自量力做过相关的失效模式分析,最终被厂家方案啪啪打脸。台风天,雨水打在我脸上真疼啊,我还想对事件进行一个复盘。

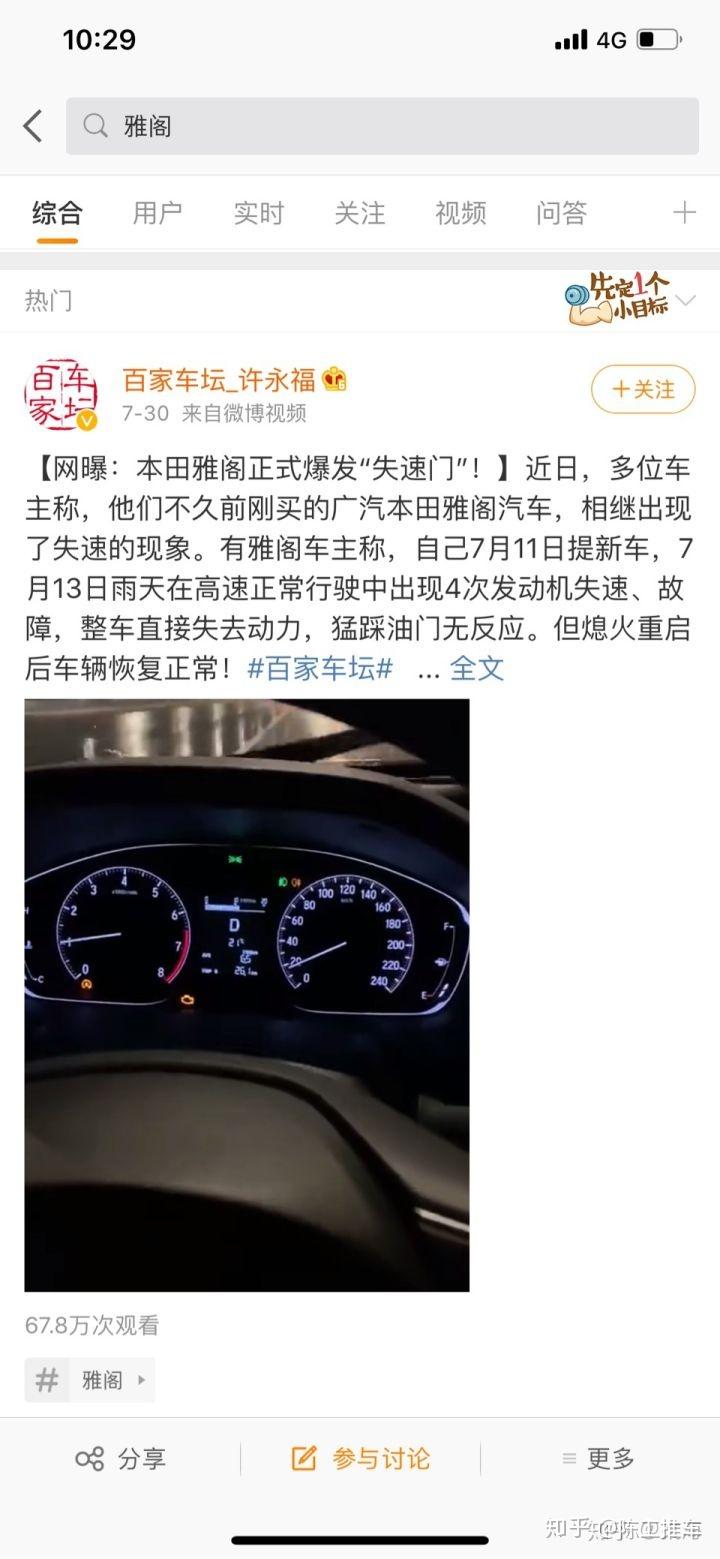

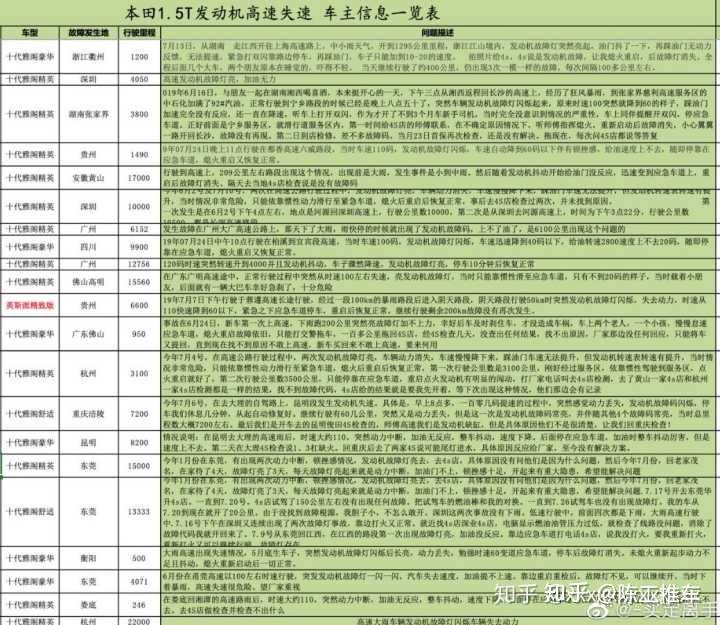

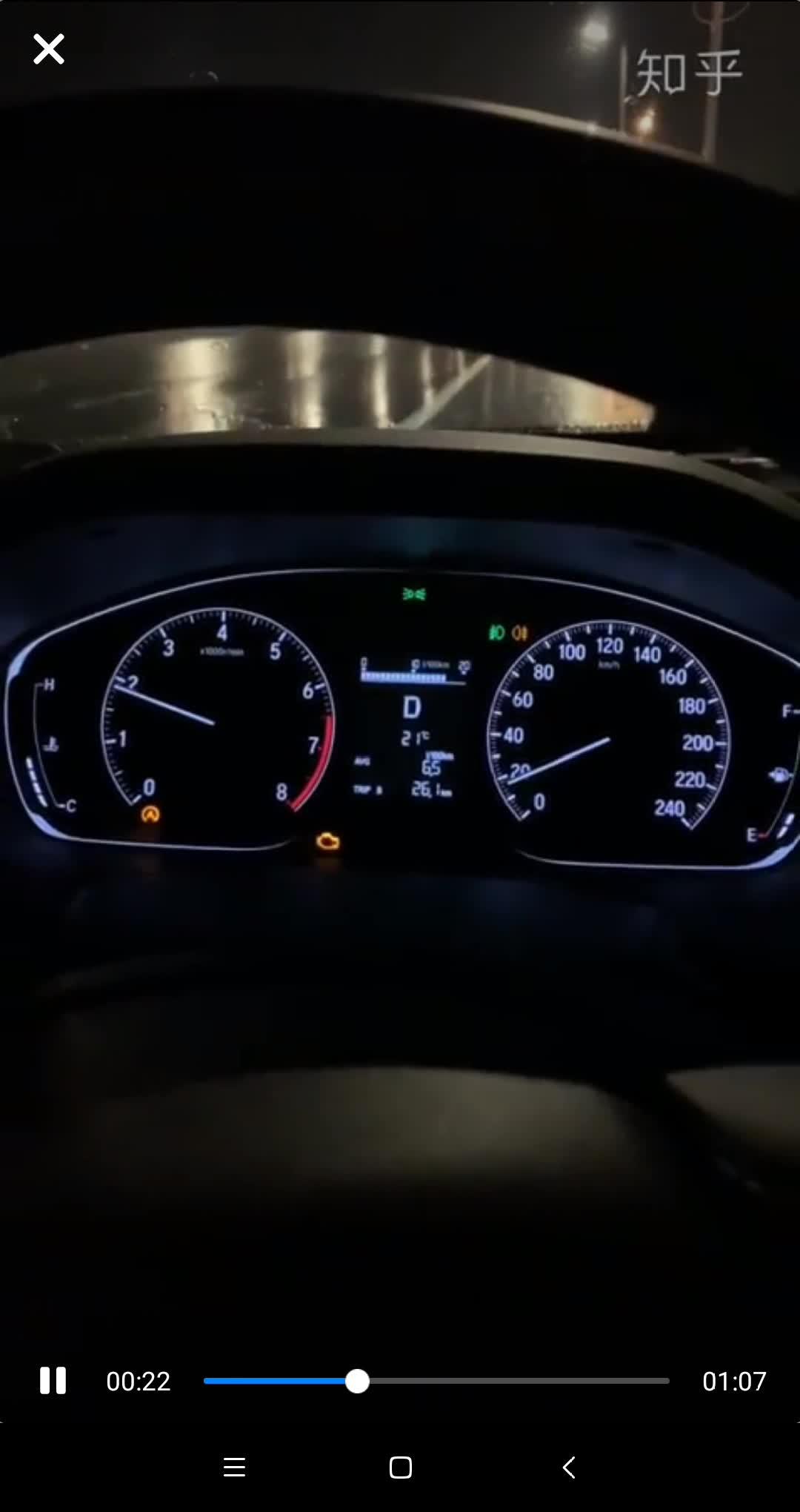

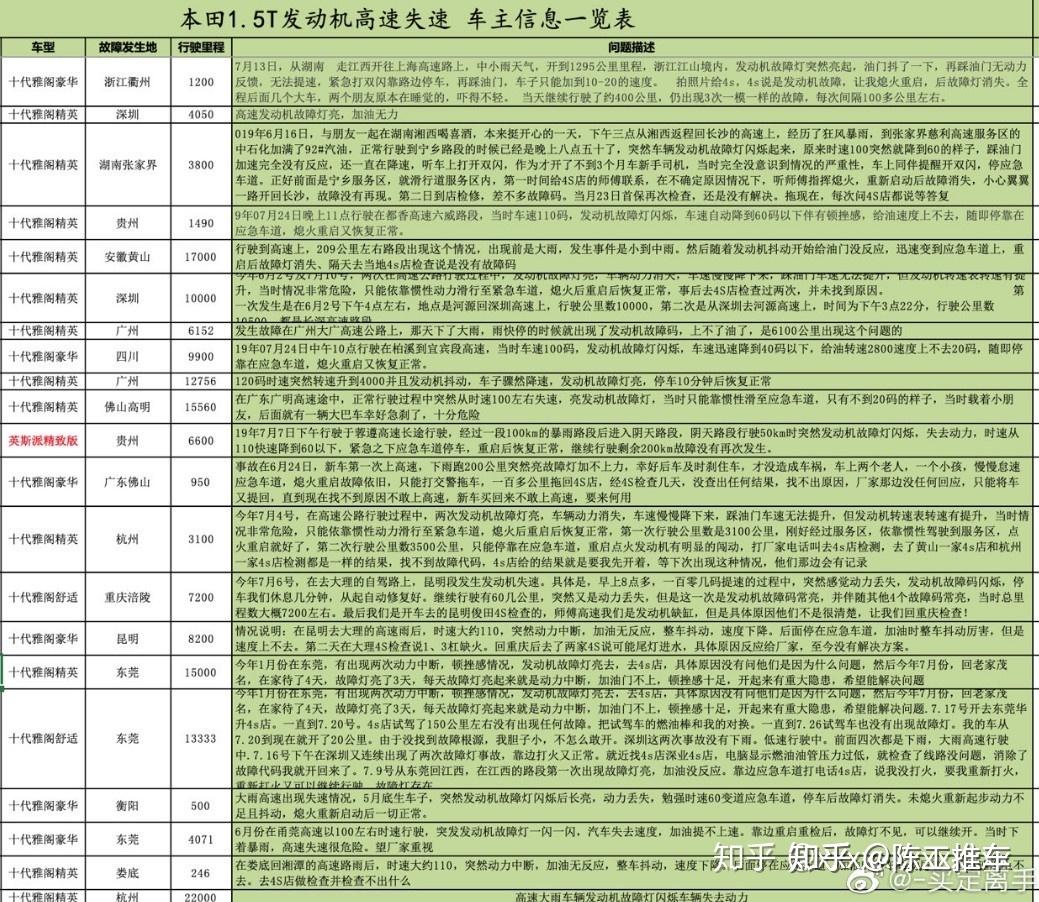

7.30 10代雅阁‘失速门’在微博,头条等媒体发酵。20多位车主反应,最近一段时间,雨天行车突发加速不良,高速失去动力,伴随有发动机报警灯闪烁。重新启动后恢复正常,到4s店检查没有故障码,由于无法查明原因,维修维权困难。

车主自拍雅阁失速视频https://www.zhihu.com/video/1143613408803917824

车主自拍雅阁失速视频https://www.zhihu.com/video/1143613408803917824

8.1 开始在各大媒体纷纷转发,本人也在知乎之后其中一篇进行了分析。 @今日头条, @懂车帝 进行转发获得较大反响。本田水军,部分被洗脑好的本田饭,开始攻击博主和车主是黑。无视上面这些视频图片铁一般的事实。但是随后东风本田inspire也在车质网投诉有类似案例,两车型合计投诉30多辆。

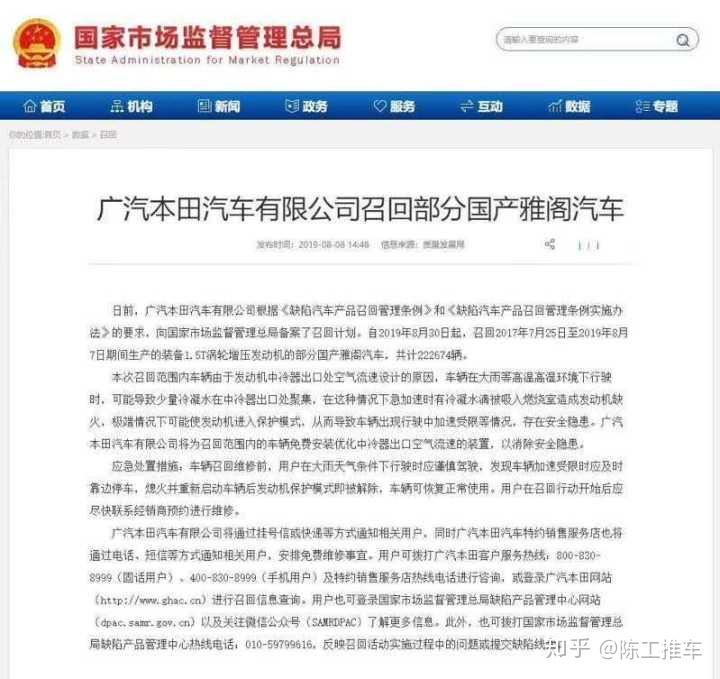

8.8 国家市场监督管理总局,缺陷产品管理中心,突发一则公告,宣布广汽本田召回22.3万辆雅阁(几乎全部新1.5T),原因是‘中冷器出口处空气流速设计的原因,车辆在大雨等高温高湿环境下行驶时,可能导致少量冷凝水在中冷器出口处聚集,在这种情况下急加速有冷凝水被吸入燃烧室造成发动机缺火,进入发动机保护模式,导致车辆出现行驶中出现加速受限等情况,存在安全隐患’。措施是为车辆中冷出口安装优化空气流速的装置(挡板之类)。8.9东本inspire也发出召回通知,2.9万辆。

区区10天时间,就给出召回方案,比以往确实快了太多,给本田点赞。虽然要8.30往后才会开始召回,至少车主知晓风险,雨天不要去开车安全隐患可以预防,要不这20天又有多少车主遇险也说不定。但是对这个方案,我还是有点嘀咕,万一找到的不是真因(red X)那么。。。

下图是本田地球梦1.5T的中冷器位置示意图,就是本文猪脚。空气经空滤后,由涡轮增压器压缩做工,温度会上升,通过中冷器撞风可以降低温度提高进气密度。也就是增强性能。

官方解释是高温高湿环境下,中冷器里面形成了冷凝水,被吹进发动机气缸内部。维修方案就是在画红圈地方,加限制空气流速的板子之类。原因八成是真的,因为拆开故障车中冷后管路看有没有水的痕迹就行。

但是为什么我还有疑问?在美国欧洲召回之前我还是不认可这个方案。

- 因为中冷器的位置还是比较低的,在发动机前面冷却风扇的最下面,低点到高点有30cm以上。冷凝水不到要想从下面那个位置往上走进发动机还是比较困难的。而且绝大多数车的中冷器都是这么布置的。雅阁有问题,那么inspire呢?CRV呢?思域呢?美国的本田呢?甚至大众EA888呢?我还是没想通,这就是那两成疑惑。

- 还有一个你不管什么原因失火misfire了怎么p0301,p0302这些失火故障码一个都没记录?OBD的诊断方面是不是有很大漏洞?对客户是不负责,对法律就是逃避监督,不能记录故障的车载诊断系统就是作弊。ECU要不要升级?

首先我这个质量攻城狮不是指导修车的厂家师傅,而是推动技术部门解决类似本文的疑难问题。同时要审视问题是否找到真因,分析方案是否有效,甚至推动体系改革完善开发方案。(避免类似蔚来汽车自燃,查不到原因就限制充电量90%,最终发现线束干涉的事情。)

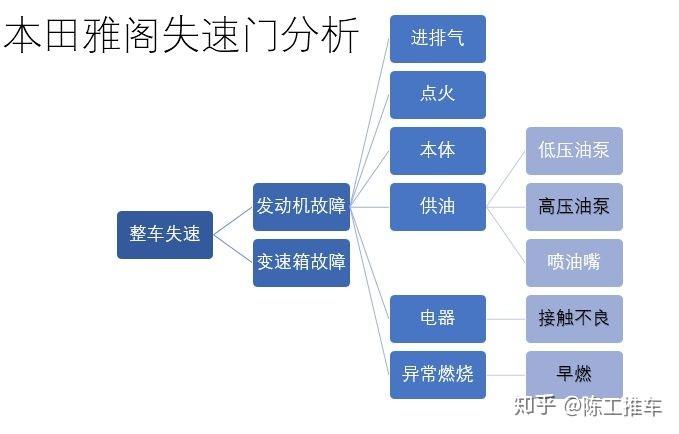

我们为了思考全面,通常有什么鱼刺图,故障树,8d分析等。这个事情我就用故障树尝试分析了一下。存在3个方面的可能性,最可能是早燃(与厂家不一致大家随便看看)。

因为视频中车速比较低20km/h以下,踩油门不加速,但转速有点随着油门在动,所以是发动机力量不足。排除变速箱问题。发动机无力,且启动后恢复,不能简单的重复发生故障,给4s的修车师傅也出了难题。

1,对偶发故障,一般来讲,电器接插件的接触不良最常见。 发动机的喷油点火都靠ECU控制,而线束是链接他们的纽带,如果接触不良时断时续会发生这种情况。部分车子还是雨天发生故障,建议对ECU到发动机的线速进行检查或者覆盖性更换。(可能性低)

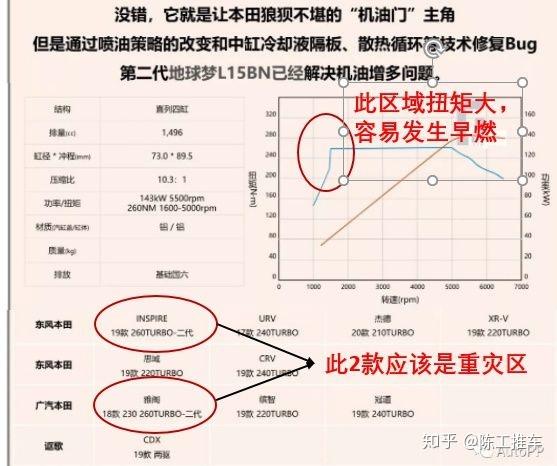

2,从下面清单看最近发生的故障比较多,最近来说就是夏季高温,高温容易导致早燃。早燃之后会触发ECU的保护功能,主动对发动机断油等发动机转速下降到1000~2000转再恢复供油,在这期间加减油门都是没有动力响应的(可能性高)。

特别是为什么都是雅阁报故障?同样的1.5T思域,CR-V,冠道就不报呢?

这个就是从设计变化点看,因为雅阁的1.5T属于第2代的产品,扭矩功率更加的大,燃油效率还提升了。顺带解决了大家关注的思域机油增多的问题。功率扭矩更大,意味着在低速高扭区域的实际压缩比提升了,更加容易发生早燃。冷却系统的水套里还加了隔板,水流量更加低了,冷却能力差也是原因。

3.就是供油系统的问题了。

由于发动机是能运转的,所以低压油泵和喷油嘴应该是在工作,维持最低的一个功能。低压油泵故障一般就启动不起来或者突然停机了。

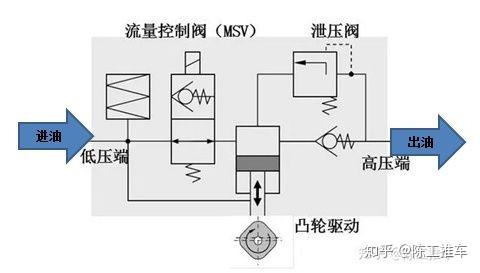

而不能响应动力请求就是供油能力不够,现在的增压发动机如果高压油泵不能加压,缸内直喷是不能满足供油量的。所以可能是高压油泵的问题,并且这还不是个体问题,换高压油泵就能解决的。是高压油泵在特殊应用环境下,例如高温,高湿,接触不良,电磁干扰等情况下发生的问题(可能性中)。

高压油泵的结构如下,在发动机上面能看到如下图的高压油泵,它靠凸轮轴转动时带动柱塞上下工作。MSV阀就如一个配气机构,在不同的时间点打开关闭可以控制进入压缩腔的汽油量,从而控制油压。还有最后一个保护措施就是泄压阀,超过系统设计的压力,泄压阀打开把油放到低压端。他常见问题就是清洁度问题,本身腔体如果有杂质,会卡在MSV阀或者泄压阀上。在低流量可以满足油压要求,到了高流量由于泄漏较多,就无法确保需要的压力了。但是雅阁的问题,不能稳定复现,看着不像清洁度问题。

4.部分车主怀疑是雨水进发动机了,这个可能性为零。

这是一张雅阁发动机仓图,空气进入进气口之后,管子先往下,然后经过空滤,然后进压缩机。在我们看不见的空滤下方一般留孔或阀,如果有点水可以排出去。除非水都满了,冲过空滤进入发动机才可能,像途锐一样。

按照厂家的这个方案,所有车型都有问题。最起码所有本田1.5T都有问题,为什么只召回雅阁和inspire的260turbo车型?这次中国还领先欧美,欧美要不要召回?当年机油门可是一视同仁,欧美也召回了。真的假不了,假的真不了,方案对不对可以骑驴看戏,走着瞧!

上世纪90年代,本田推出了一项很有名的技术叫VTEC。嗯!没错就是本田粉心目中的VTEC is best。算起了这项技术已经面世30年了,但在本田粉的心目中,它还和刚刚诞生那样充满兴奋感。不过今天本田发动机上的VTEC与当年相比,意义已经不太不一样了。

VTEC这四个字母倒不是本田工程师一时兴起想的名字,V代表可变、T代表气门正时、E代表电控升程、C代表控制,也就说VTEC是可变气门正时和升程的统称。

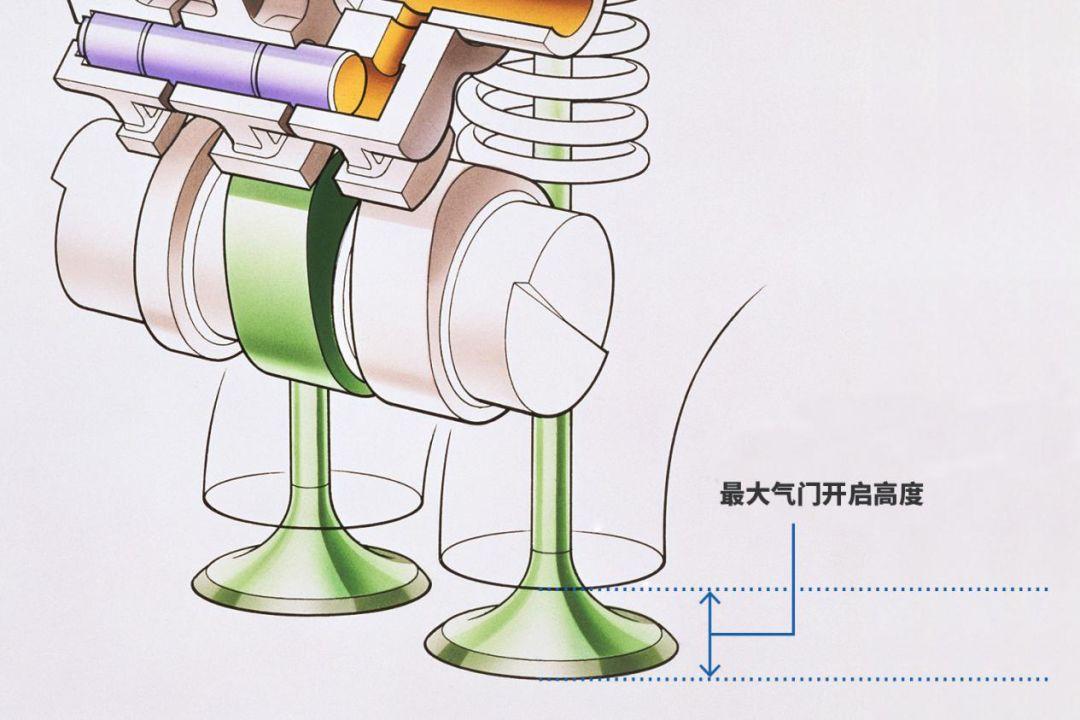

做气门正时和升程技术的目的很简单,降低油耗提高动力, 进一步讲是优化发动机进气和燃烧,假设气门升程不可变,那么气门打开大小就完全由凸轮形状决定,然而不同负荷下,发动机对进气的要求不一样。

发动机和人的呼吸一样,要吸入更多空气首先得呼出足够的废气。进排气气门打开高度越高,保持的时间越长,那么发动机的进气量就越多动力随之提高。然而气门开多大完全由凸轮形状决定,如果凸轮像个桃子一样顶端比较尖,那么气门开启高度随之提升。然而要降低油耗,气门开启的重点是提升滚流,也就说低速行驶时发动机并不需要气门开很大,这里就出现了一个矛盾,传统发动机凸轮形状是固定的,不管在什么样的情况下,气门开启高度都一样。本田工程师想出了一个办法,在同一根凸轮轴上设计两种不同形状的凸轮,这就是后来的VTEC。

VTEC 开启本田巅峰时代

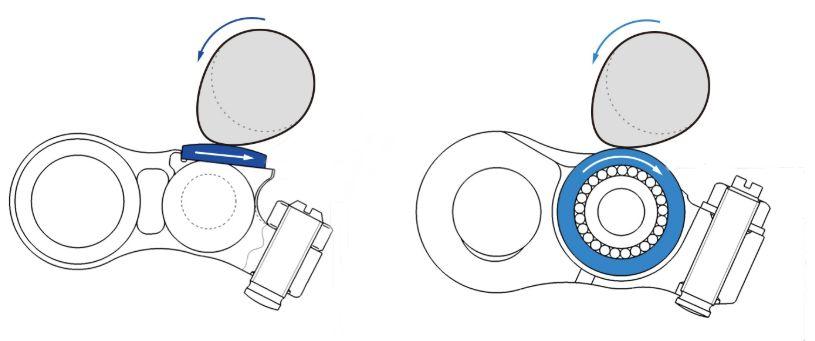

什么时候注重油耗?当然是低转速时,那什么时候强调动力?当然是高转速,所以本田就依照转速变化来切换气门升程(气门开启大小),低转速小升程,高转速大升程。VTEC原理并不复杂,发动机每个气缸有四个气门(两个进气和两个排气),那么开启一个缸单侧气门就需要两个凸轮。

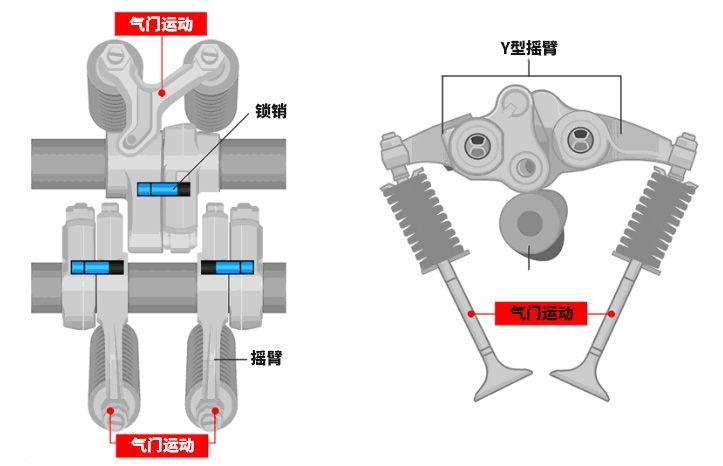

本田在原来两个低升程凸轮中间又加了个高升程凸轮,也就说单缸一侧有三个凸轮。但高升程凸轮对应的摇臂有一定自由量,也就说正常情况下高升程凸轮顶摇臂,但摇臂不压气门。只有摇臂里面的锁销同时卡住高低升程凸轮时,高升程凸轮就开始顶动摇臂使气门保值最大开度。

说来说去VTEC最核心的技术就是摇臂结构和油路设计,然而有了VTEC后还不足以让本田粉兴奋,因为摇臂摩擦阻力很大而且重。

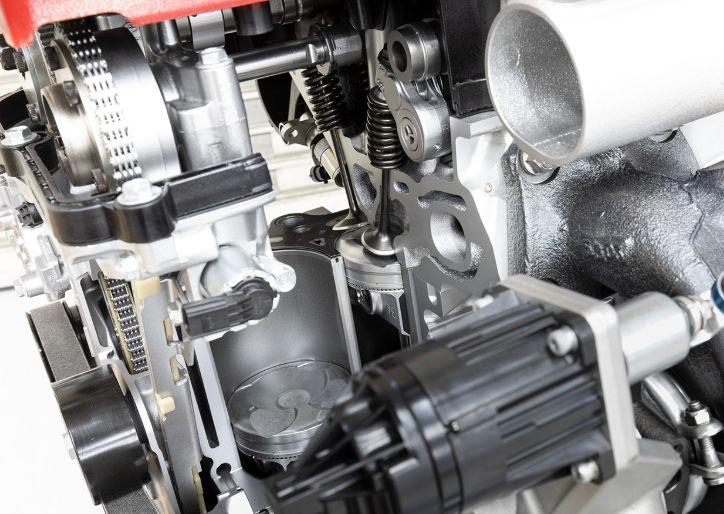

本田有一款跑车叫S2000,它的发动机红线转速是9000rpm,也就说它比同排量发动机马力更大。这是怎么做到了呢?其实就是本田在S2000的发动机上使用了重量更轻且摩擦阻力更小的滚动轴承摇臂。

2000年后,本田在VTEC基础上又加了一个VTC技术,也就是根据发动机负载不断改变进气门开关时间,这就是i-VTEC,本田的自吸发动机从此迎来了高光时刻。

VTEC与涡轮的博弈

涡轮增压发动机特点是进气压力大且密度高,也就说你用不用气门可变升程,对进气量的影响都不大,于是本田的增压发动机进气门取消了VTEC,取而代之的是VTC(气门可变正时),有不少本田粉为此感到遗憾,毕竟VTEC一度是本田发动机的骄傲!

进入涡轮增压时代,VTEC是不是就没有用了?当然不是,前面说过,你想吸入更多空气就必须更多的把废气排出去,于是本田就在K20C的排气门上配备了VTEC和VTC。

通过精准控制排气门开启高度和时间,K20C的进气效率得到提升,而且因为废气排的比较彻底,这样能避免发生爆震,换而言之K20C可以使用更高的压缩比,以提高燃油经济性。当然也可以通过控制排气门开启大小和时间来实现EGR,所以排放、油耗和动力都非常优秀。

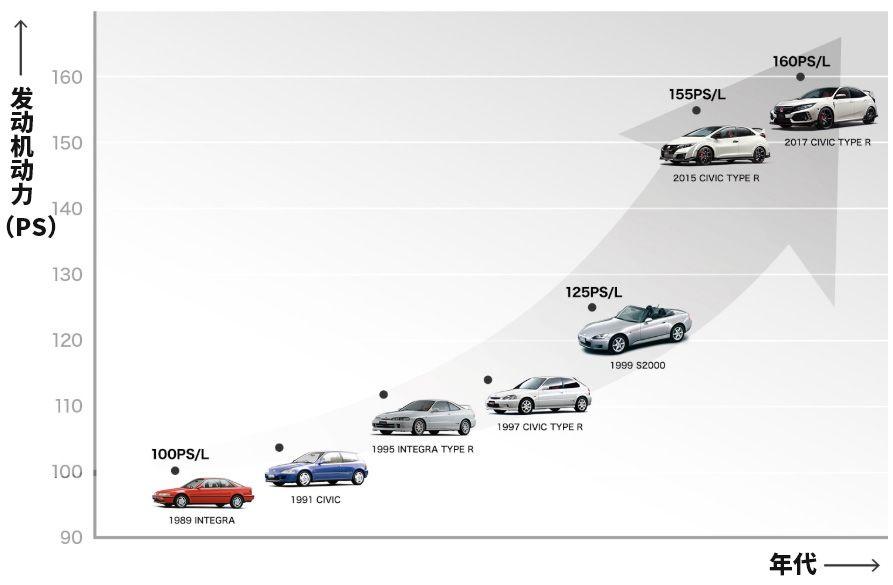

回头看看本田发动机的升马力,1989年的水平是100Ps/L,这是什么概念?今天丰田最新的2.0L发动机也就是89Ps/L,本田自吸最巅峰的时期,S2000发动机是125Ps/L,而现在TYPE-R的2.0T发动机已经达到了160Ps/L。

发展到今天,VTEC的滚动轴承摇臂已经从当初的铁质变成了现在的铝质,在降低摩擦和重量方面有一定进步。

VTEC进化产物VCM

VTEC技术对发动机而言仍然很重要,但是真正要使发动机足够省油,那就得使用闭缸技术,这就是本田的VCM。VCM看起来好像跟VTEC没什么关系,实际上它是VTEC技术的延伸。

2003年,本田率先在雅阁上采用了VCM技术,VCM与VTEC不同地方是摇臂结构,其原理还是相同。不过当时采用的是SOHC(单顶置凸轮轴)布置,所以结构非常紧凑。

2015年,本田在讴歌RLX的发动机上配备了VTEC+VCM技术,它的摇臂更加复杂内部有两个锁止机构,一个用来控制闭缸一个用来控制气门升程,所以油路比以往任何一款本田发动机都复杂。

VTEC终极形态

本田一直希望开发一台大排量高转发动机,而且也在按部就班的研发中,但2008年因为种种原因计划被迫停止,于是就留一下了为5.0L V10发动机开发的VTEC样品。

这款发动机红线转速是8500rpm,为满足动力和排放要求,它也采用了VTEC+VCM技术,本田把它称之为D0TEC,随着开发项目终止,DOTEC成了只有本田发动机工程师知道的技术。

写在最后

VTEC对本田来说就发动机的灵魂,随着技术趋势变化,VTEC已经不是当年那个专门用来改变进气量的技术,而是现在用来控制排气,提高充量系数的技术。

最近,本田发布了一则宣传片,强烈建议各位搜索看一下。

虽然K哥只能算半个本田迷,但这个片子。。。真的,我被震撼到了,为什么这种给粉丝的精神满足,别家不会想着去做?

一日本田,终身本田,真的不是说着玩玩的。

这家有技术、有激情,永远都不忘给用户及车迷带来惊喜的车企,讲真,按K哥这脾气,以后来一台本田吹爆一台。

但这种话说多了未免太空洞,本田的过人之处,很大一部分都在片子里,这也是这篇文章的主要想聊的,K哥一个一个讲给你听。

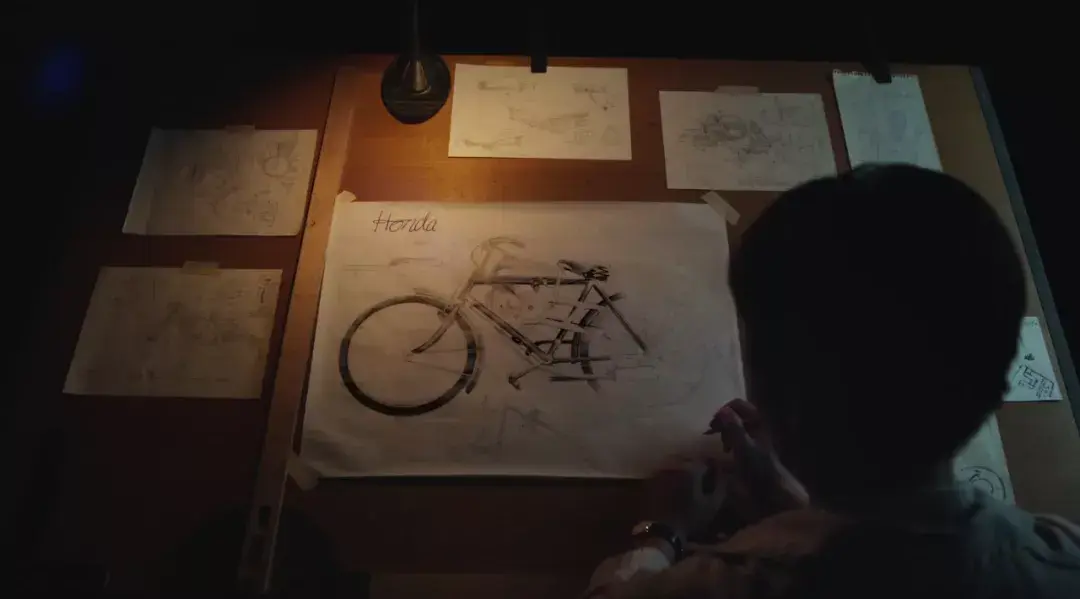

片子开头这个人,应该就是本田创始人“本田宗一郎”。

那时是1947年,二战刚结束不久,日本资源极度匮乏,汽车没油可以加,而日本山地又多,骑自行车非常费力,这时本田宗一郎发现了商机。

他收购了一批军方的发电机,改装成辅助发动机,装在了自行车上,造出了一台“助力车”,居然意外地畅销!

1948年,本田技研株式会社正式成立。

说完了本田的创立,再回到片子中,这个“本田宗一郎”笔尖一触,超时空裂隙被打开!

左边这台就是上面说的助力车,名为A-Type,它也是本田生产的第一台“机械产品”。排量50cc,两冲,只有1马力,但骑过助力车的朋友肯定知道,这东西一点也不比现在的电毛驴慢。

右边这台是1949年推出的Dream D型,排量98cc,3.4马力,这是本田第一台真正意义上的跨骑式摩托车。

讲真,你要是骑着这个“本田祖师爷”上路,CBR1100XX也得跟乖乖在你屁股后面。

接着,四轮车出现了。

后面这个像皮卡一样的小东西叫Vamos,诞生于1970年,是一台“轻型卡车”,有单排座和双排座两种版本,排量354cc,单缸机。

这就是一台纯纯的工具车,为了满足当时快速发展的需要,全开放式座舱,和现在的板车非常类似。

再后来,更多的四轮车出现了。

远处那台蓝色的,长得像Mini的车叫N360,这是一台典型的K-Car,前置前驱,价格低廉,推出没多久就战胜了斯巴鲁360,成为了当时的微车之王。

中间那台银色的赛车叫RA271,1964年,本田进军F1,这也是F1赛场上第一次出现来自日本的战车。

RA271搭载一台1.5升V12发动机,虽然成绩不理想,但在当时,能同时生产发动机和底盘的参赛商并不多,本田就是其中之一。

离镜头最近的黄色车是第一代思域,这个应该不用多介绍了。

世界上最伟大的家用车之一,轻量化、经济实用、富有运动性,是思域非常典型的几个标签。后期推出的1200 RS车型,百公里加速11.9秒,性能不输当时的欧洲掀背车。要知道,那是47年前的事情。

一秒后,从四轮车里面窜出一个两轮。

这是第一代本田金翼,对,就是那个“摩托车中的劳斯莱斯”。

但本田一开始并没有打算造一台豪华巡航摩托,1975年诞生的第一代金翼,排量999cc,目的很简单,就是超过CB750,成为六边形战士!

没想到上市之后被玩坏了,当时非常流行给金翼装侧包、风挡之类的改装件,后来金翼索性就往长途旅行方向发展了。

接下来的一幕非常震撼!

各种汽车、摩托车,源源不断地从中心的“原点”往四处发散,这个“原点”,叫做本田宇宙。

接着画面又回到了这个男人。

骑着“祖师爷”,他看起来非常得意。

但很快,风头被坐在S600里面的两位女士给抢走了。

S600诞生于1964年,是本田第一台面向全球市场推出的车型,素有“四个轮子的摩托车”之称。

因为当时的本田在摩托车市场是全球老大,因此给这台车也塞进了一台直列四缸摩托车发动机,最高转速可达9600转!

还没看清车上两位小姐姐的相貌,后面就窜上来一台S2000!

这是日本泡沫经济时代的产物,完全为取悦驾驶者而生,搭载大名鼎鼎的F20C红头机,最高9000转,VTEC开启之后,就是醉生梦死的世界。

接下来的一幕车型太多了,K哥就不一一介绍了。

有十一代思域、十代思域Type-R、泰版锋范、老NSX、新NSX-GT赛车、迈凯伦-本田车队F1赛车、Honda Racing F1赛车、F1红牛车队赛车等。

有眼尖的朋友可以在评论区补充哦。

画面一转,来到了沙漠。

三台最显眼的大块头,从左到右分别是Pilot、Ridgeline和Passport,最右边的角落里有一台二代CR-V,后面还有Talon 1000全地形车。

接着就是各种拉力赛车悉数登场,飞坡是必须要有的。

谁说本田没有硬派的?

接着回到公路,出现了很多熟悉的车。

CR-V和缤智就不多说了,至于为什么没有XR-V,原因你猜猜看?

后面还有元素、T360轻型皮卡(本田第一台量产车)、第三代硬地瓜(DC1)等。

但是图中左二那台黄绿色的小车是什么我到现在还没看出来,等一个大神让我查漏补缺一下。

接着是一个俯视图,喷气式私人飞机Honda Jet从空中掠过!

直接燃起来了呀兄弟们!

当然,本田比你想象的会玩得多,比如还有这台为了挑战博纳维尔盐湖极速挑战赛打造的S Dream Streamliner,极速可达421.58km/h!

最后一个飞车的镜头,进入尾声。。。

是一张大合照。

为什么我突然想起了一句台词 ——“生生不息,繁荣昌盛。”

最后的Honda当然是要再放一下的,以表敬意。

非常完美,对本田爱好者来说,虽然只是一支短短一分钟的影片,但也是一场值得回味的视觉盛宴。

但仔细想想,总感觉少了点什么。。。

要是加一个ASIMO推着Honda红头割草机割草的镜头就更好了。

本田近期刚发布了一款新车:

2月28日,广汽本田型格 HATCHBACK正式上市,该车共推出6款车型,售价区间为13.99万-18.29万元。提供搭载1.5T发动机的燃油版车型和搭载2.0升混动系统的e:HEV车型。

看了一眼配置表,最低配售价13.99万元的车型竟然只配备了两个喇叭,这着实让我这个老司机震惊不已,要知道这可是2023年的新车啊!国内新势力们的汽车新三大件:彩电、冰箱、洗衣机都已经安排在车上了,本田14万的汽车竟然只给两个喇叭?再看看大塑料方向盘、硬塑料内饰与7英寸“巨屏”…

长久以来,国内消费者对他们太好了,以至于车上所有简配都能用一句“买发动机送车”给圆过去。

如今时过境迁,新能源浪潮此起彼伏,外有特斯拉内有新势力与国内品牌的日趋强大,反观日系车依然如此傲慢的对待消费者,造车思维依然活在上个世纪,而“醒过来”的消费者们,抛弃它只是时间问题。